La statuina è in steatite tenera di colore marrone con venature nero oliva, perfettamente levigata e lucida; è stata realizzata con lo stesso materiale di alcune statuine dei Balzi Rossi in Liguria e di un pendaglio a forma di goccia con profonde linee incise su entrambe le facce rinvenuto nei pressi di Castiglion del Lago. Interpretata sin da subito come una figura antropomorfa femminile si presta ad una lettura in due diversi modi ossia può essere osservata in una posizione specifica o capovolta. Originariamente il Professore Paolo Graziosi, interpellato allo scopo, discusse sulla teoria già proposta dall’abate Henri Breuil che si trattasse di un “calembour”, una sorta di “gioco di parole” sapientemente eseguito per essere osservato in entrambe le posizioni e, data la natura frammentaria, non si riuscì a stabilire un’interpretazione univoca.

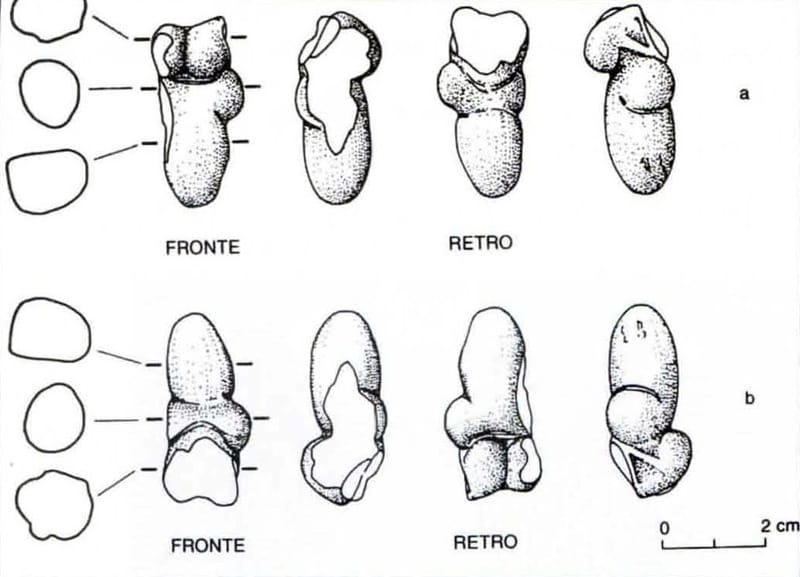

Nella prima interpretazione, la statuina è completa nella parte superiore con il collo e la testa fusi in un’appendice conica, simile ad altre Paleolitiche (come ad esempio la statuina di Savignano in ambito Italiano o di Tursac in Francia e di Mauern in Germania), mentre risulta mancante nella parte inferiore dall’altezza del ventre in giù per antica frattura; i glutei sono prominenti, divisi da un solco profondo e tesi verso l’alto mentre all’altezza del petto è presente un unico seno spostato verso un lato. La forma della schiena unita al collo ed alla testa fa assumere alla statuina una forma fallica associata alla rappresentazione femminile mentre la posizione del seno, troppo spostato rispetto all’asse del corpo, crea una sorta di immagine ibrida, senza una precisa aderenza alla realtà anatomica.

Viceversa la seconda interpretazione, che ad oggi rappresenta la visione più plausibile, prevede che la statuina sia priva di testa e collo, con il petto su cui emergono i due seni prominenti divisi da un profondo solco (corrispondenti ai glutei nella precedente posizione) di cui uno frammentario e le gambe in un’unica protuberanza conica; lateralmente al seno, la sporgenza che nella precedente posizione rappresentava l’unico seno spostato verso un lato, in questa visione sembra rappresentare un sottile braccio incrociato sul petto, come spesso risulta in altre statuine Paleolitiche, come ad esempio alcune geometriche ed astratte rinvenute in siti russi o come quella in avorio di Lespugue.

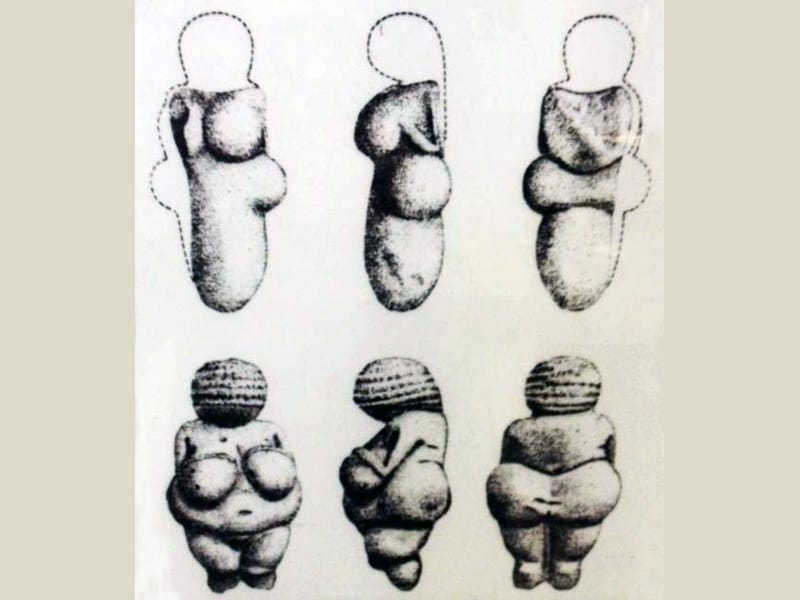

Quest’ultima interpretazione è stata fortemente appoggiata anche dal Paletnologo Alberto Carlo Blanc, il quale ci vide importanti analogie stilistiche con la statuina di Willendorf.

La questione di dar vita a nuove figure attraverso una doppia rotazione del pezzo si ritrova spesso in ambito paleolitico, ma ciò che non è ancora chiaro è se l’ambiguità della rappresentazione sia dipendente dall’uso funzionale per pratiche rituali oppure deriva da un processo intenzionale legato al racconto di miti.

Lo stile di rappresentazione della statuina, un misto tra realismo e schematismo, rende plausibile l’inclusione della stessa nel repertorio Gravettiano; tuttavia la determinazione di una cronologia più precisa è molto difficile in assenza di indicazioni puntuali sul contesto di provenienza. Un’ultima cosa va evidenziata in merito al luogo di ritrovamento della statuina: l’area è stata frequentata sin dal Paleolitico Medio- Superiore ma con scarse evidenze, mentre maggiori presenze sono attestate dal Neolitico fino a tutta l’età del Bronzo ed oltre con la scoperta dei primi insediamenti abitativi. Per questo motivo è stato ipotizzato che durante l’intero Paleolitico piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori si spostassero periodicamente su questo territorio probabilmente alla ricerca di risorse specifiche o per la fruizione del lago a scopo simbolico-rituale.

Note storiche

La statuina è stata acquistata nel 1938 dal Conte Alerino Palma di Cesnola insieme ad altro materiale archeologico raccolto dal signor Vincenzo Funghini di Arezzo, collezionista di materiale preistorico; tutti i reperti erano contenuti in una scatola che riportava la dicitura “da Castelsecco”, nome dell’antica necropoli aretina, ed erano relativi alle ricerche da lui svolte alla fine dell’800 in diverse località della Toscana. La scatola conteneva circa un centinaio di pezzi, in parte musteriani, in parte neolitici ed oltre ed alcune punte attribuibili al Paleolitico Superiore; tra questi anche la statuina che apparve come una piccola pietra dalla forma strana e che ben presto venne riconosciuta come una statuina Paleolitica. Luigi Cardini, il paleontologo che coadiuvò il Conte Palma di Cesnola nelle ricerche bibliografiche, comprese che la mescolanza di forme e reperti così cronologicamente diversi è comune nelle stazioni all’aperto e che probabilmente provenivano da più aree; analizzando vecchie relazioni del signor Funghini apprese che costui aveva rinvenuto solo 4 pezzi neolitici ed un dente di squalo nel sito di Castelsecco, mentre riportava il ritrovamento di un’abbondante industria di superficie dal Lago Trasimeno, in particolare nella zona post ad ovest del lago entro un raggio di circa 15 km dall’attuale sponda, motivo per cui si è avanzata l’ipotesi che la statuina provenisse “probabilmente” da tale zona.

SCHEDA

ULTIMI TESTI PUBBLICATI

VISITA LE SCHEDE PER OGGETTO