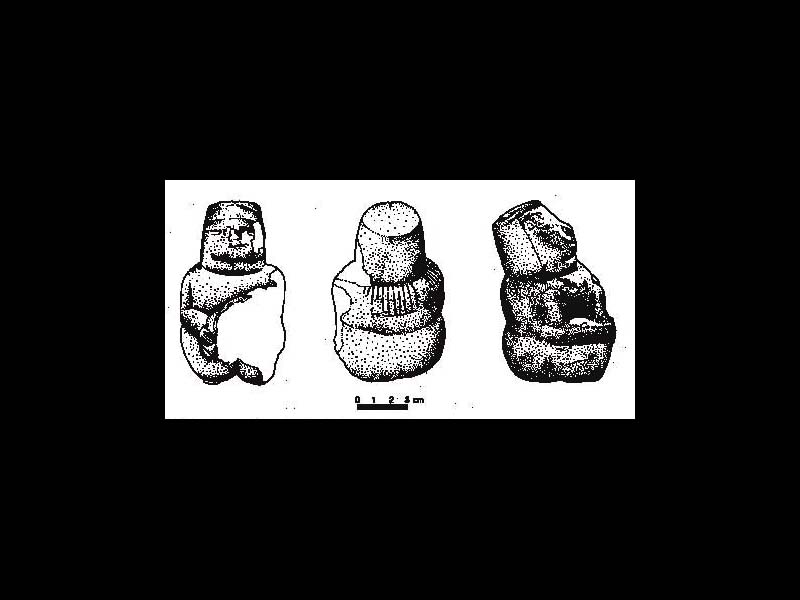

La statuina, ritrovata da un contadino che arava un campo in zona Perfugas (Sassari), risulta mutilata proprio del bambino che la figura femminile stringeva al petto e di cui si riconosce la presenza da alcune tracce.

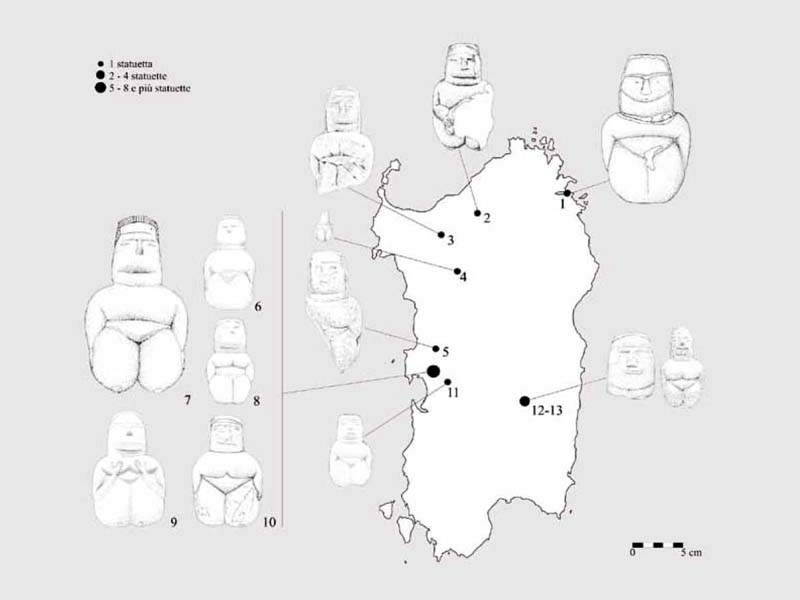

Si tratta di un esemplare di statuina femminile di stile “geometrico-volumetrico” alta circa 11 cm. ed inserita da Lilliu (1999) nel periodo denominato “Bonu Ighinu” (IV millennio a.C.). Il materiale con cui è stata scolpita è la marna (tipo di roccia sedimentaria) con una tecnica a martellinatura ed incisione che si conclude con una lisciatura finale (Moravetti 2017).

Questa statuina rappresenta un unicum nel panorama del Neolitico sardo tanto che ad oggi risulta l’unico esemplare in stile volumetrico con bambino, schema figurativo che verrà ripreso alcuni millenni dopo da alcuni bronzetti del periodo nuragico raffiguranti appunto figure femminili con bambino.

La statuina, per il resto, riprende il consueto schema compositivo che presenta una testa di forma cilindrica sormontata da una sorta di copricapo-velo identificato da Lilliu (1999) come copricapo a polos da cui, nel retro, a scendere verso le spalle, si sviluppano una serie di incisioni zigrinate che ricordano l’acconciatura che si può ammirare anche nella statuina di Cuccuru s’Arriu della tomba 386 e nelle altre individuate nell’ipogeo.

Il volto presenta il consueto schema a T (occhi oblunghi e sopracciglia unite) con naso e labbra ben delineati. Le braccia sono protese verso l’infante, le mani ben delineate (stilizzazione a pettine), le cosce e i glutei ben torniti e i piedini accennati schematicamente, elementi tipici di questo stile, se si eccettua la presenza del bambino.

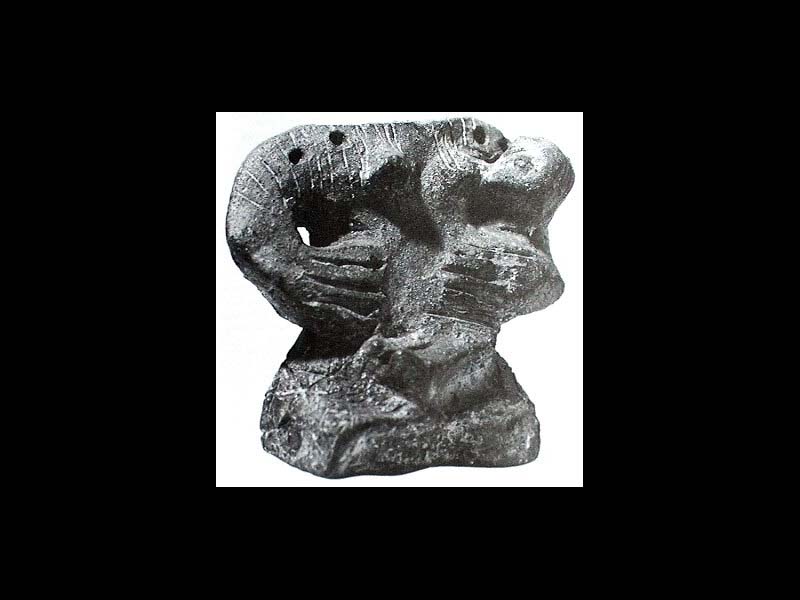

Secondo Lilliu (1999) questa statuina rappresenta una Dea, raffigurata come kourotrophos o nutrice e presenta dei parallelismi con statuette di area mediterranea, balcanica, elladica, danubiana e asiatica di periodo coevo. L’esempio stilisticamente più vicino sarebbe la “Madonna di Gradac”, cultura di Vinča, Valle Morava del 5000 a.C. il cui bambino viene allattato con la mammella destra (nel caso di Perfugas invece è la sinistra). Gimbutas (2008) tra l’altro sottolinea il fatto che “le linee parallele scolpite su seni e spalle suggeriscono la presenza del latte che dà la vita.” Proseguendo per questa linea, un altro esemplare paragonabile alla statuina di Perfugas è la Dea Uccello di Drenovac (cultura di Vinča, 5000 a. C.). Secondo Gimbutas (2008) “l’immagine di una donna con maschera d’uccello e grossi seni penduli emerge nel Paleolitico superiore” e perdura sino al Neolitico con numerosi esemplari. Questa divinità si ritrova spesso rappresentata con marcate incisioni a forma di V, X, linee parallele, a zig zag e meandri che simboleggiano “la Fonte divina di nutrimento-latte/pioggia o Datrice di Vita in generale” (Gimbutas 2008; si veda anche Gimbutas 2005). Il motivo per cui veniva utilizzato questo animale, secondo l’archeologa è spiegabile con le cosmogonie (mitologie che raccontano l’origine dell’universo), presenti in varie culture di tutto il mondo, in cui si racconta di come il cosmo sia stato originato da un uovo. In questo contesto, dunque, l’uovo di uccello acquista un forte significato simbolico.

All’interno del paese (Perfugas) si trova inoltre un bell’esemplare di struttura di epoca nuragica che testimonia il culto delle acque: il Pozzo Sacro del Predio Canopoli. Seppur non direttamente collegato con la statuina testimonia però un’area in cui per diversi millenni venivano certamente praticati culti legati alla fertilità. Da notare che accanto al monumento, in maniera molto simile a ciò che è accaduto presso il sito nuragico di Santa Cristina di Paulilatino e quello di Santa Vittoria di Serri, è stata costruita una chiesetta intitolata a Santa Maria degli Angeli. Un ulteriore esempio di continuità e sincretismo religioso (o appropriazione della Chiesa?) afferente alla sfera del femminile. Per maggiori dettagli sulle valenze di questo culto si rimanda all’articolo sul Pozzo di Santa Cristina.

Note storiche

Il ritrovamento casuale è avvenuto nel 1975 nel campo di un agricoltore di Perfugas, Gavino Muraglia, che (probabilmente) ha accidentalmente danneggiato la statuina con l’aratro. La parte mancante del resto, malgrado le ricerche, non è stata mai rinvenuta.

SCHEDA

ULTIMI TESTI PUBBLICATI

VISITA LE SCHEDE PER OGGETTO