L’ipogeo di Cuccuru Is Arrius (o Cuccuru S’Arriu/Arrius, la dicitura cambia a seconda degli studiosi) risulta uno dei siti funerari più importanti in Sardegna, in cui per la prima volta si differenzia chiaramente lo spazio dei vivi da quello dei morti (C. Lugliè, 2017). L‘ipogeo, inoltre, si distingue per materiali, struttura e corredi delle sepolture che presuppongono un notevole dispendio di forze ed energie avvalorandone l’importanza.

L’eccezionalità di questo sito, continua l’archeologo Lugliè qualche anno dopo (2020), risiede nel fatto che è una necropoli risalente al Neolitico medio rimasta integra, configurandosi quindi come un contesto archeologico “chiuso”. Ciò ha permesso di recuperare, analizzare e datare sia gli scheletri che i veri reperti archeologici all’interno e di poter fare ipotesi più chiare sui rituali funebri che si svolgevano in questi spazi.

Numeri che non tornano

Si fa notare che le informazioni specifiche riguardo alle statuine ed alle tombe dell’ipogeo di Cuccuru s’Arriu, risultano discordanti e frammentarie:

- Enrico Atzeni (1978) descrive 9 statuine antropomorfe;

- Giovanni Lilliu (1999) descrive 4 statuine trovate nelle tombe 386, 387, 410, 420 ed un frammento trovato in superficie;

- Giacomo Paglietti (2008) nomina le tombe 385, 386, 387, 410 e 420. Secondo l’archeologo, le statuine ritrovate sono 13 di cui solo 4 edite. Successivamente (2017), scrive di 9 tombe a pozzo ma nomina solo le tombe 385, 387, 410, 420 ed una “sacca n. 211” in cui sarebbe stato rinvenuto un idolo di tipo planare;

- Carlo Lugliè (2017) nomina 22 sepolcri e successivamente (2020) riduce il numero a 19 sepolture, di cui 13 camere funerarie a pozzetto e altre 6 di struttura più semplice in fossa.

Rituale funebre e offerte funerarie

Per quanto riguarda il rituale funebre Carlo Lugliè (2020) conferma l’“inumazione primaria” ovvero la deposizione del cadavere integro all’interno della sepoltura. La posizione è quella rannicchiata sul fianco sinistro ed il viso risulta rivolto verso l’apertura del pozzetto.

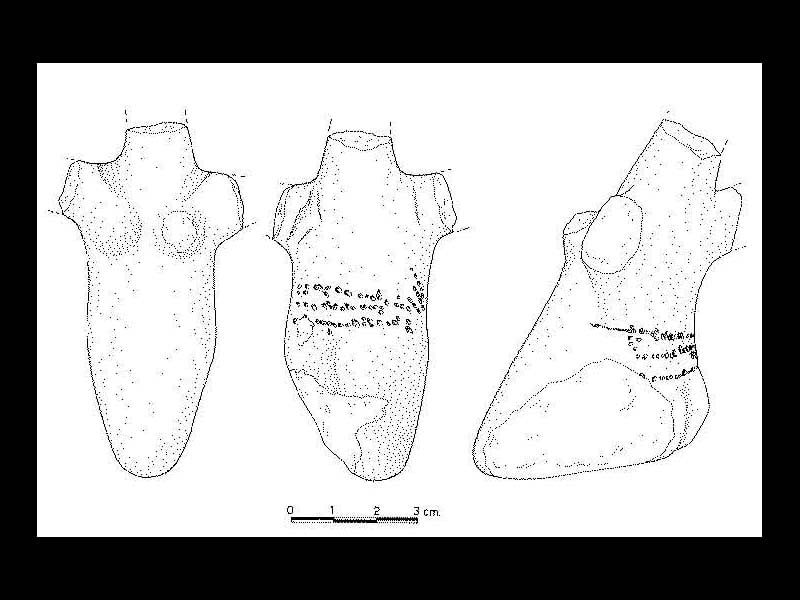

Secondo l’archeologo, i corredi delle sepolture a camera erano molto ricchi e in alcuni casi i morti venivano affiancati da una a tre statuine antropomorfe. Tra le offerte spiccano recipienti contenenti conchiglie cosparse di ocra rossa (in generale nel sito sono state trovate centinaia di conchiglie fossili di dentalium). Le sepolture in fossa risultano invece prive di corredo funerario.

Un elemento importantissimo che conferma la natura cultuale e sacra delle statuine è il fatto che siano state ritrovate accanto o in mano ai defunti. Le sepolture sono state inoltre cosparse di ocra rossa e presentano corredi funerari composti di vari oggetti (G. Paglietti, 2017).

Il reperto della discordia

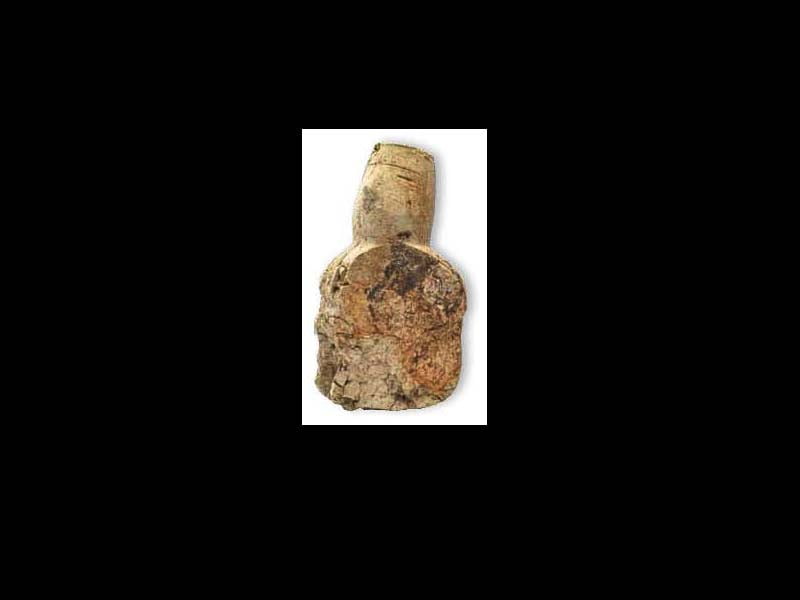

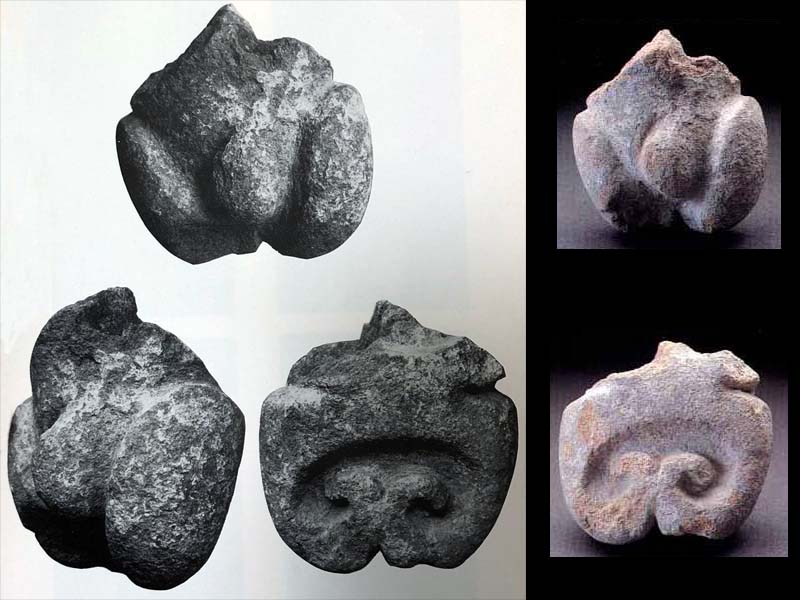

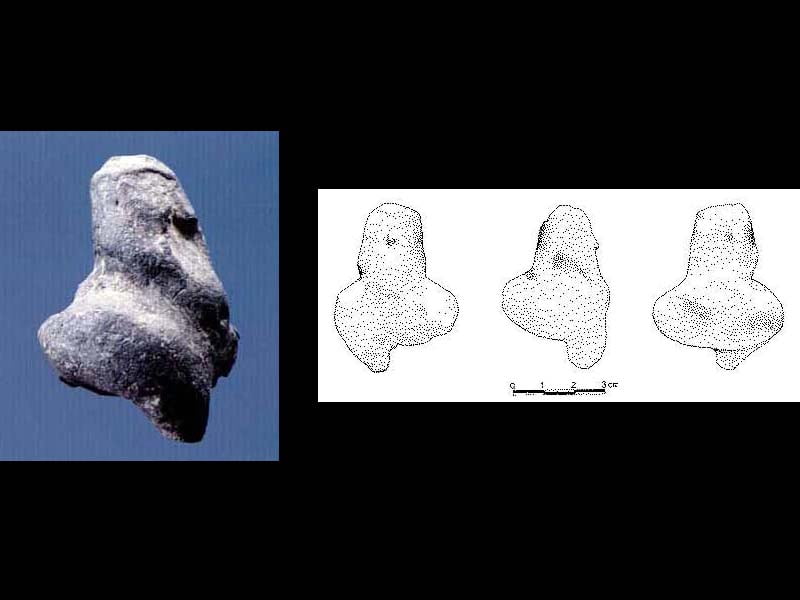

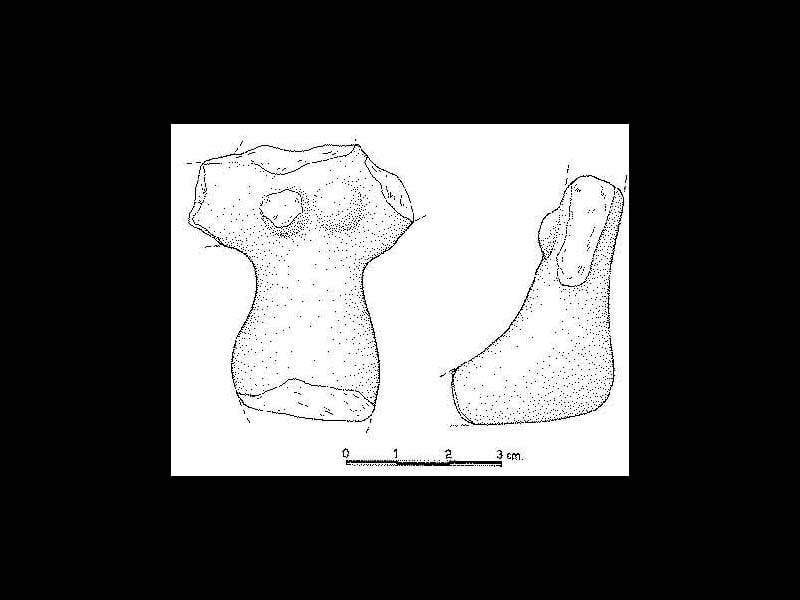

A parte le statuine chiaramente antropomorfe, è stato ritrovato sulla superficie del sito un frammento in arenaria che si trova anch’esso al museo archeologico di Cagliari.

Il reperto presenta notevoli divergenze interpretative: descritto da Giovanni Lilliu (1999) come “statuina femminile in atto di partorire (?)”, viene invece definito da Enrico Atzeni (1978) come “idolo maschile” in quanto provvisto di fallo. Più convincente risulta l’interpretazione di Giovanni Lilliu che descrive una partoriente inginocchiata e rifiuta l’idea del maschile per motivi iconografici: secondo il “padre dell’archeologia sarda”, il bacino ravvisato nel frammento è associabile alle statuine steatopigie. Per Silvia Fanni (2019) si tratta invece di un vaso zoomorfo che raffigura un ruminante, nella fattispecie un ariete!

Nel frattempo nel villaggio…

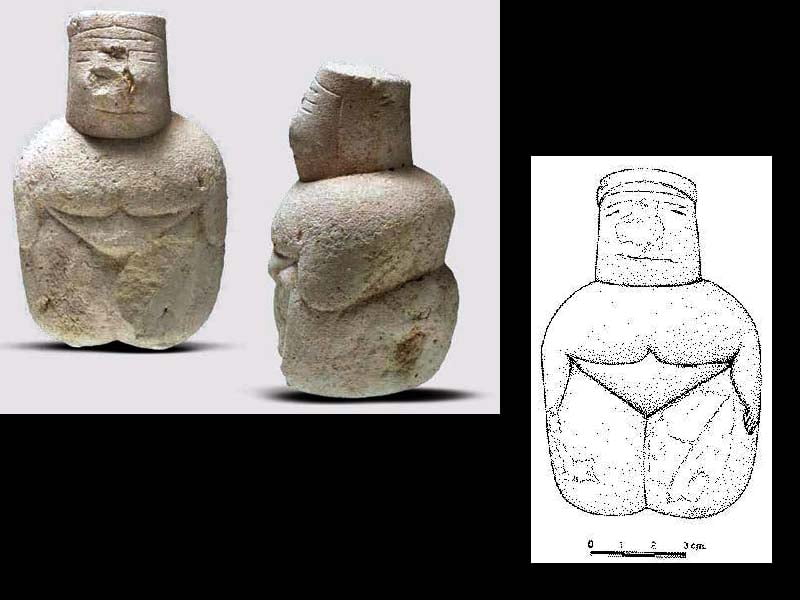

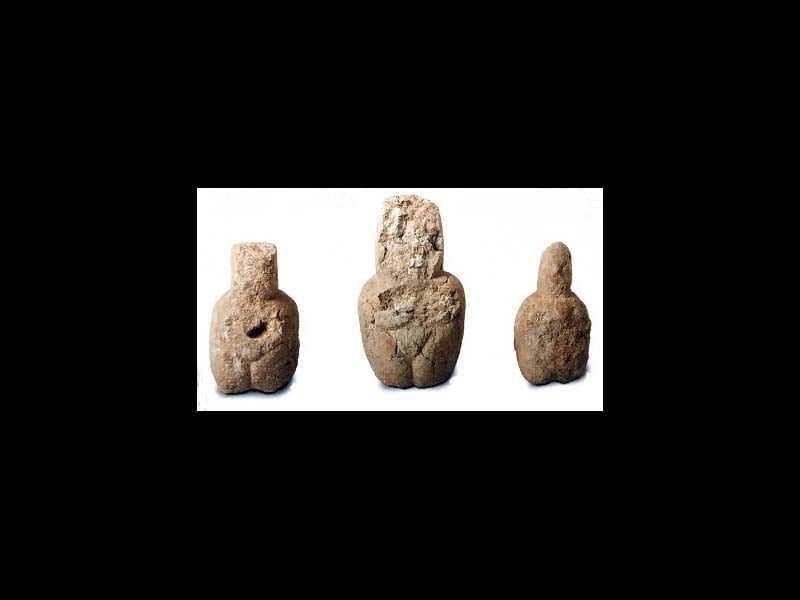

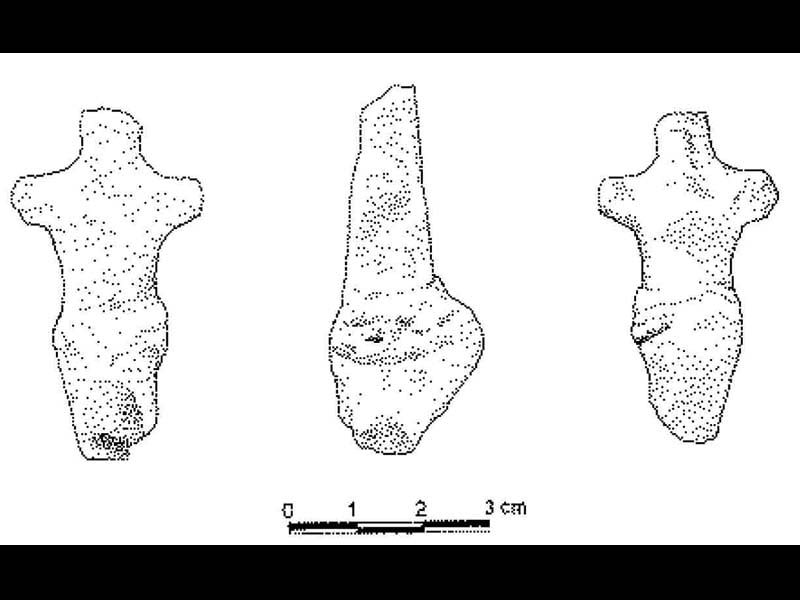

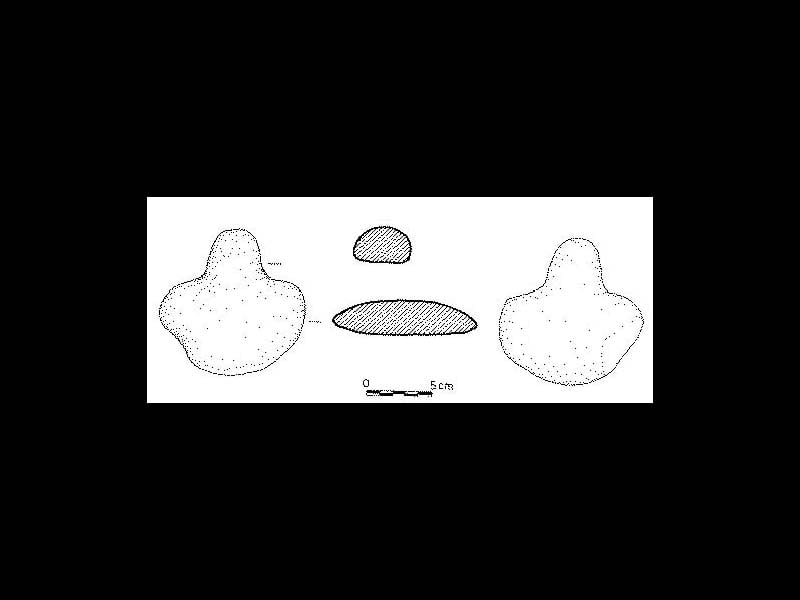

Si segnalano altre tre statuine conservate presso il Museo Archeologico di Cabras (OR) trovate nell’adiacente villaggio:

- un frammento di statuina steatopigia trovato nella tomba 432

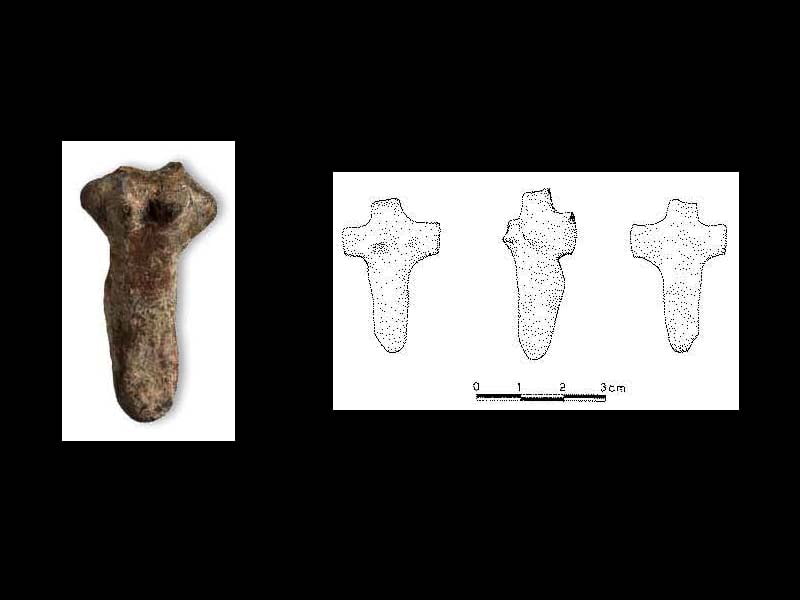

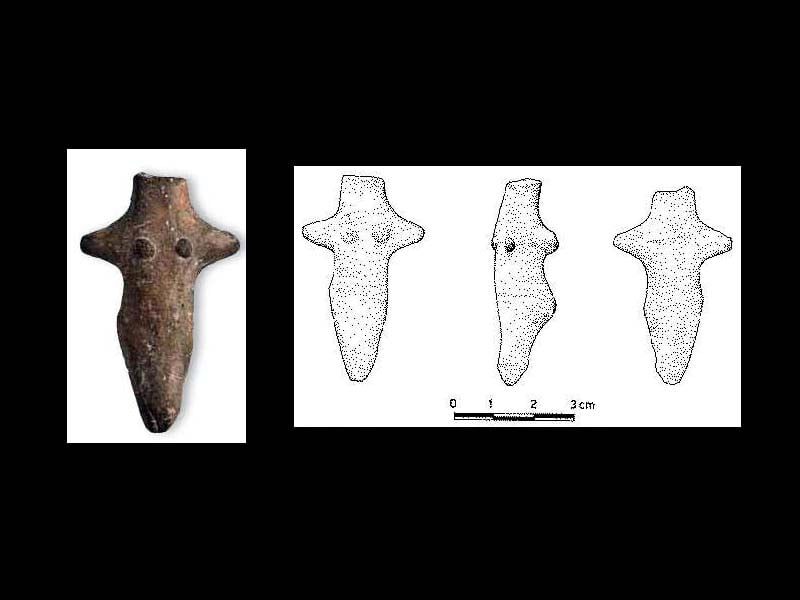

- due statuine di stile planare-cruciforme acefale

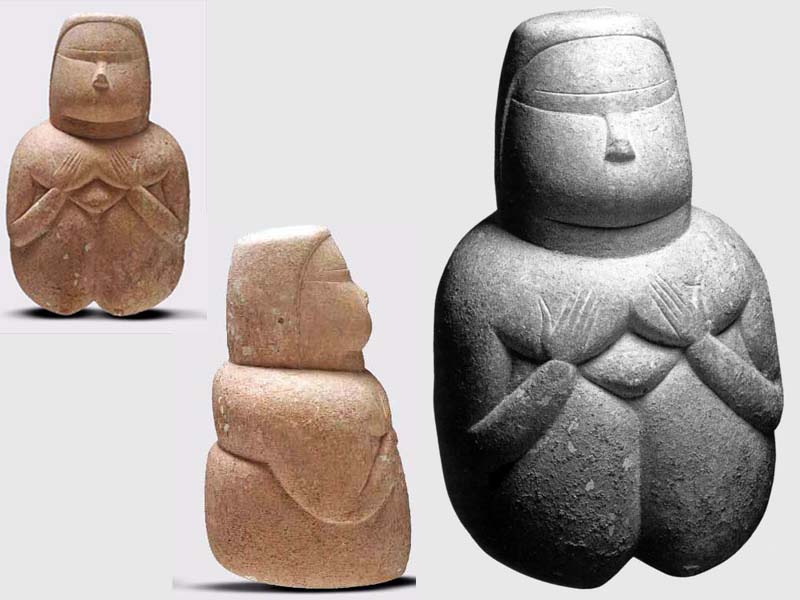

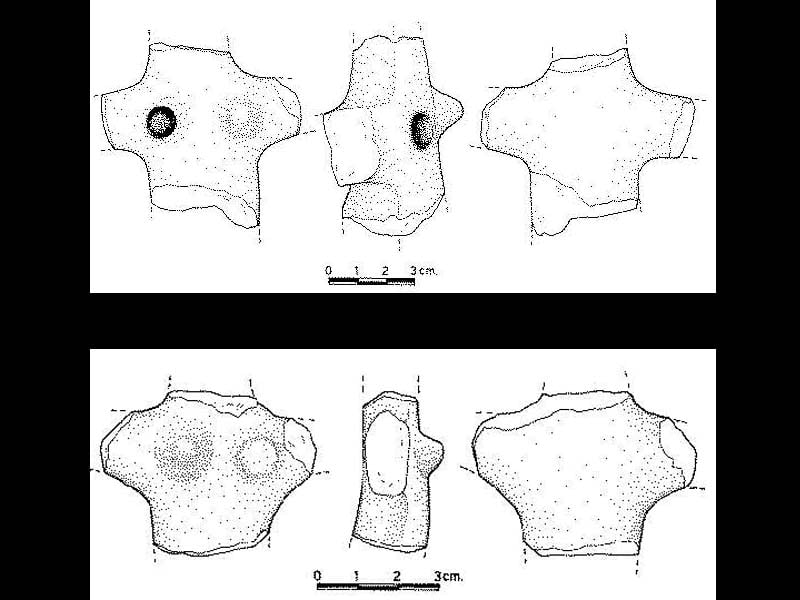

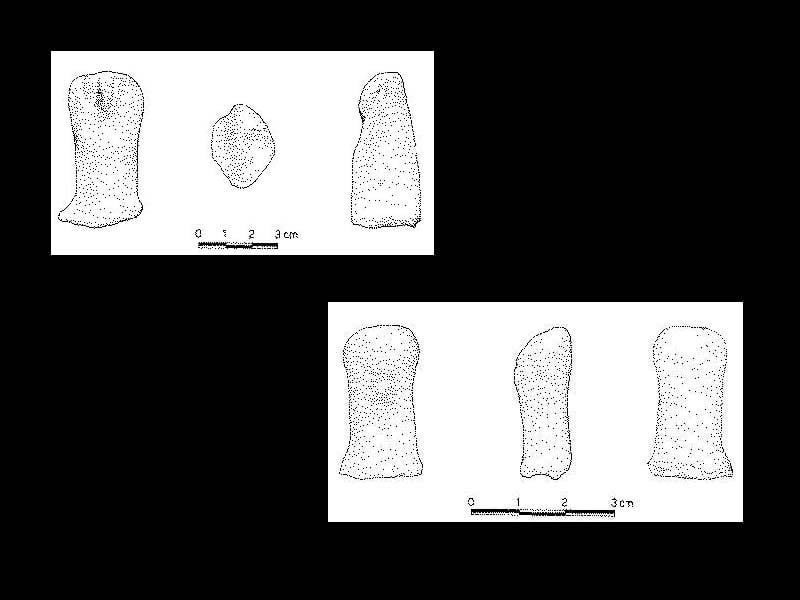

Le statuine

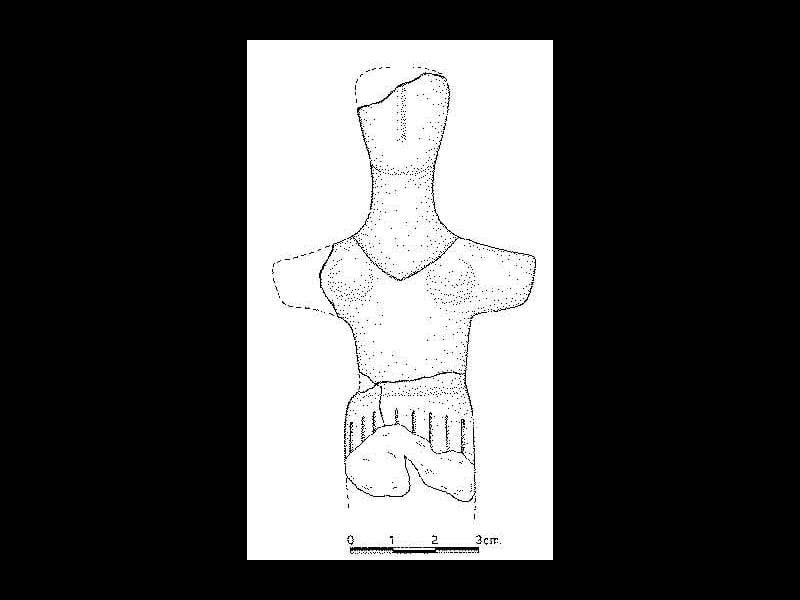

Tutte le statuine steatopigie presentate in questa scheda riportano la consueta forma e struttura (con le braccia lungo i fianchi), eccetto per l’esemplare della tomba 410 che porta le mani al seno. Come evidenziato nella scheda della statuina di Muros/Su Monte, questo elemento risulta centrale dal punto di vista iconografico e simbolico, catalizzando l’attenzione di chi guarda verso questa specifica parte del corpo: il seno. Come Giovanni Lilliu (1999) e Marija Gimbutas (2005 e 2008) hanno osservato a più riprese, la simbologia che questa parte del corpo racchiude è quella del nutrimento e permette di ipotizzare una funzione cultuale legata alla sfera femminile e alla fertilità. Tutti gli esemplari con testa integra presentano il copricapo a polos. Le statuette rinvenute nel villaggio risultano abbozzate ma con il seno in evidenza.

Interpretazione ed analisi

Gli elementi che permettono di ipotizzare culti legati alla fertilità, rinascita e all’idea di depositare i morti nel grembo della Dea (madre) evidenziati anche da Giovanni Lilliu (1999) e Marija Gimbutas (2005, 2008), sono vari:

- tutti i defunti sono sepolti rannicchiati sul fianco sinistro con una statuina femminile accanto al corpo; il defunto della tomba 386 la stringeva in mano;

- lo sguardo dei defunti è rivolto verso la luce/l’uscita della tomba, rivolta a sud/sud-est;

- le ciotole con conchiglie (con la superficie incrostata di ocra rossa) rappresentano un pasto rituale che riporta a credenze sull’Aldilà;

- l’ocra rossa è un elemento fortemente legato alla sfera sacra del femminile in epoca preistorica e si ritrova in numerose sepolture in tutta l’Europa antica. Come afferma Marija Gimbutas (2005) “l’ocra rossa … enfatizza il carattere uterino e rigenerativo delle tombe”; in generale, dunque, le statuine unite all’ocra, alla posizione rannicchiata, fetale dei defunti, come se fossero all’interno del grembo materno, permettono di ipotizzare una dimensione cultuale legata al femminile e alla rinascita (M. Gimbutas 2005; 2008). Anche Giovanni Lilliu (1999) conferma che nel sito di Cuccuru s’Arriu, “i defunti, in tombe a fossa o in grotticella artificiale, erano deposti in posizione rannicchiata, quasi nel grembo materno, velati di ocra rossa e con accanto il corredo per il viatico e una statuina in pietra che rappresentava l’immagine rassicurante della Dea Madre, intesa come tramite fra l’uomo e la divinità, fra ciò che è mortale e ciò che rappresenta l’immortalità.”

Questioni di genere

Le recenti tendenze accademiche archeologiche mettono in dubbio il genere delle statuine steatopigie (C. Lugliè, 2017; I. V. Gregory, 2007; S. Losi, 2012; S. Fanni, 2019) e la loro valenza sacrale; Giacomo Paglietti (2017), per esempio, collega i tratti steatopigi delle statuine alle “donne del sud dell’Africa” mentre Paolo Melis (2017) afferma che le statuine potessero servire per “soddisfare le stesse necessità [che si riscontrano in vita], comprese quelle erotiche.” Malgrado anche a livello internazionale si segnalino numerose (ed accese) discussioni a riguardo – a breve pubblicherò un articolo sull’argomento – il copricapo a polos è certamente l’elemento distintivo di queste statuine (C. Lugliè, 2017) che rimanda a divinità protostoriche come Cibele, Artemide, Demetra, tra le altre.

Note storiche

Il sito di Cuccuru is Arrius è stato esplorato con intenzioni scientifiche per la prima volta da Tito Zanardelli, tra il 1898 e 1899; in seguito, esplorazioni più approfondite avvennero ad opera dell’Atzeni negli anni ‘60 del 900 e tra il 1978 ed il 1980 ad opera della Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari ed Oristano insieme all’Università di Cagliari.

SCHEDA

ULTIMI TESTI PUBBLICATI

VISITA LE SCHEDE PER OGGETTO