di Francesca Principi

Il mondo spirituale dei nostri più antichi predecessori è uno degli argomenti più dibattuti nell’ambito degli studi preistorici: il senso del sacro è un tema dai contorni sfuggenti e le difficoltà aumentano se ad essere presa in considerazione è la preistoria, un periodo dove abbiamo a disposizione solo immagini, segni e, più raramente, manufatti, creati in un tempo molto lontano dal nostro. Come scrive F. Facchini “Homo religiosus non è solo quello delle sepolture o dell’arte magico-religiosa del Paleolitico superiore, ma è l’uomo in quanto capace di simbolizzazione, l‘Homo symbolicus, che non si identifica in una fase particolare dell’ominizzazione, ma nell’essere uomo, capace di pensiero, di psichismo riflesso, l’uomo capace di cogliere le manifestazioni del sacro negli elementi della natura, in quelle che Mircea Eliade chiama ierofanie, dalla volta celeste agli elementi della natura, ovunque l’uomo percepisce qualcosa o qualcuno che lo trascende”. La natura stessa, dunque, è manifestazione del sacro ed è sicuramente da questa percezione che nasce l’idea, nell’uomo preistorico, di una primordiale entità divina femminile, quella che noi oggi definiamo “Dea madre” o “Grande Madre”. A livello archeologico, ciò si attesta già a partire dal Paleolitico Superiore (40.000-10.000 anni fa) e nasce in relazione a dei particolari ritrovamenti, le cosiddette “veneri” paleolitiche, delle rappresentazioni del corpo femminile in pietra, osso di mammut, avorio e raramente argilla, che sin da fasi remote del Paleolitico superiore si svilupparono in quasi tutta Europa. Alcune hanno forme realistiche, altre sono appena abbozzate e schematizzate, ma quasi tutte hanno dei caratteri simili ed inconfondibili: solitamente si presentano nude ed hanno la caratteristica di avere i seni, il ventre, le natiche e i fianchi di dimensioni accentuate. Di solito anche la regione pubica è marcata, mentre sono appena accennate la testa, le braccia e le mani; i piedi sono assenti.

In molti casi la datazione delle statuette rimane incerta in quanto si tratta di rinvenimenti fortuiti, quindi avvenuti fuori da un contesto stratigrafico, ma l’arco cronologico che ricoprono sembra essere molto ampio: l’esempio più antico che si conosce a tutt’oggi è rappresentato dalla venere di Hohle Fels, ritrovata in Germania, e datata tra i 35-40.000 anni fa; la maggior parte delle veneri, invece, sembra provenire dalla cultura gravettiana (29.000-20.000 anni fa).

Nel corso del tempo, numerose interpretazioni sono state date circa il loro significato: da rappresentazioni di etnie steatopigie a ideale femminile paleolitico, sino ad arrivare a idoli connessi a culti della fertilità. Oggi, l’idea che queste rappresentazioni fossero in relazione ad un culto della fertilità o di esaltazione della vita sembra la più probabile. Questa interpretazione diviene ancora più evidente se pensiamo a quanto dovesse essere difficile per l’uomo paleolitico garantire la continuità della propria specie, in un mondo costantemente minacciato dalle più svariate insidie e attraversato dai rigori climatici della fase finale dell’ultimo periodo glaciale. Inoltre, da un punto di vista storico-biologico, è molto probabile che l’uomo, non avendo ancora compreso il processo della riproduzione e cioè l’accoppiamento come causa della gravidanza, dovesse attribuire delle proprietà speciali, forse magiche, all’essere femminile. Pertanto quegli organi significativi quali il ventre, i seni e in generale tutto il corpo che in concomitanza della gravidanza tendevano a crescere e a diventare prosperi, finirono per acquisire una valenza sacrale divenendo il simbolo per eccellenza della capacità rigenerativa della natura stessa.

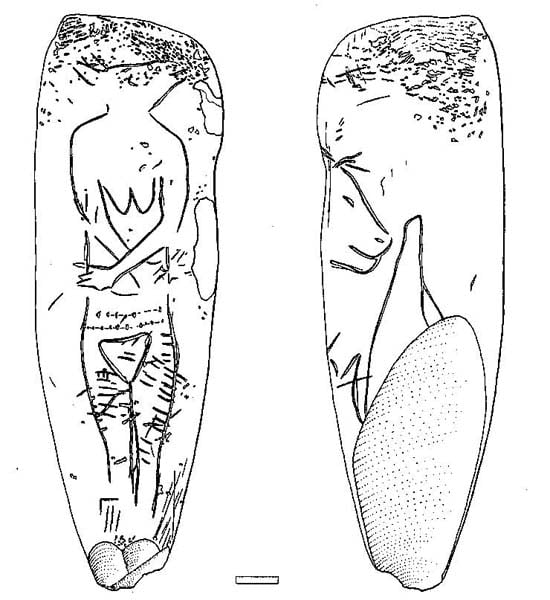

Anche nell’area delle Marche abbiamo delle testimonianze di questo tipo: una delle più note è il ciottolo della venere di Tolentino, rinvenuto nei pressi di Tolentino (MC) e datato all’Epigravettiano (12.000/10.000 anni fa). Si presenta come un ciottolo allungato di ftanite ed ha delle incisioni su entrambe le facce: in quella anteriore è incisa una figura femminile, in posizione frontale, con la testa di un erbivoro posta di profilo, probabilmente un cervide; nella faccia posteriore del ciottolo, invece, vi è inciso il profilo di un erbivoro, probabilmente un bovide. Per quanto riguarda la figura femminile, pur essendo stata definita come una venere paleolitica, vediamo che in realtà non presenta l’esuberanza tipica dei tratti femminili: uniche eccezioni che rimandano all’iconografia delle veneri sono il triangolo pubico marcato e le mani appoggiate sul ventre.

Figure teriantrope e cioè antropomorfi con testa di animale, sono note sotto forma di statuette, pitture e incisioni sin dal Paleolitico superiore ma le figure esplicitamente femminili sono in realtà molto rare. Quale poteva essere il loro significato? Forse erano delle figure mitologiche ma l’interpretazione più accreditata è l’ipotesi sciamanistica: ricorrendo all’analogia etnografica è possibile ipotizzare che esistesse un corpus di pratiche spirituali e religiose di tipo sciamanico, nel quale era compreso anche il mascheramento rituale.

La venere di Tolentino presenta un’ulteriore particolarità: sul ventre della figura sono presenti due linee orizzontali incise attraversate da una serie di trattini, rispettivamente 6 e 10, il cosiddetto motivo “a filo spinato”. Esso è stato interpretato come un sistema di annotazione, forse di conteggio, ed è del tutto verosimile, data la sua disposizione sul ventre della figura, che fossero delle istruzioni relative ai cicli di fertilità femminili.

La seconda venere rinvenuta in area marchigiana è la venere di Frasassi, acquisita nel 2009 anche se è frutto di una donazione. Questo reperto proviene dalla Grotta della Beata Vergine di Frasassi (AN) e la materia prima utilizzata è la calcite, ricavata da una stalattite, dato che sembrerebbe confermare la provenienza autoctona del reperto; è stata datata a circa 20.000 anni fa.

Il tema iconografico rappresentato rientra a pieno titolo nell’ambito delle veneri paleolitiche, seppur con qualche nota distintiva: pur presentando la tipica accentuazione dei caratteri sessuali, la figura è resa attraverso poche masse schematiche, solcate da profonde incisioni. Il retro della statuina è reso in maniera molto sommaria e il dettaglio dei glutei è completamente assente: forse la visione frontale era quella privilegiata. Sulla testa vi sono due solchi laterali e un solco posteriore orizzontale, che separano il volto dalla massa dei capelli o, forse, da un copricapo. Un elemento distintivo è dato dalla posizione inusuale delle braccia, protese in avanti, che sembra rimandare ad un atteggiamento di preghiera o offerta.

Come per altri casi, il fatto che sia stata ritrovata in una grotta è significativo. Questi luoghi godevano di una particolare valenza simbolica: il fatto di essere isolati, oscuri nonché la loro peculiare conformazione che mette in collegamento il mondo esterno con le profondità della Terra, avranno contribuito a farli percepire come speciali. La Gimbutas ha proposto una corrispondenza tra la peculiare conformazione della grotta e il ventre materno, trasformando simbolicamente la grotta nel “grembo della Dea”, il luogo da cui tutto nasce e a cui tutto ritorna: non a caso, la grotta diverrà anche luogo di sepoltura.

Seguendo il filo del tempo, nel Neolitico abbiamo il fiorire e la massima diffusione di una grandissima varietà di motivi figurativi e simbolici che attestano ancora più esplicitamente la venerazione di una figura divina dai tratti femminili. Il passaggio dal modello culturale del Paleolitico a quello del Neolitico non fu di rottura ma fu bensì una rielaborazione delle vecchie forme ideologiche e figurative che andarono ad incorporarsi in quelle nuove: in generale sopravvivono tematiche espressive di fondo come la fecondità femminile collegata alla sopravvivenza del gruppo, a cui si aggiunge, con la nuova economia produttiva agricola, un’accentuazione del rapporto con la fertilità della natura. Inoltre, alla Dea vengono associati diversi animali, elementi naturali, segni, simboli che vanno a creare un apparato iconografico e stilistico davvero variegato. Come accuratamente documentato dal lavoro dell’archeologa Gimbutas “il tema centrale del simbolismo della Dea si dispiega nel mistero della nascita e della morte e nel rinnovamento della vita, non solo umana ma di tutta la terra e anzi dell’intero cosmo. Simboli e immagini si raggruppano attorno alla Dea partenogenetica a alle sue fondamentali funzioni di Dispensatrice di Vita, Reggitrice di Morte e, non meno importante, di Rigeneratrice, e intorno alla Madre Terra, che nasce e muore con la vita vegetale” (dall’introduzione de “Il Linguaggio della Dea”, M. Gimbutas).

Sulla scia del patrimonio figurativo delle veneri paleolitiche si inserisce la cosiddetta venere di Fano, reperto che venne donato al Museo Archeologico nazionale delle Marche privo delle coordinate di ritrovamento. La sua autenticità rimane tutt’ora incerta anche se i canoni formali di questa statuina sembrano inserirla in ambito Neolitico.

La statuina, in pietra grigio-verde, nel complesso risulta piuttosto armonica e proporzionata ad eccezione dei fianchi e della parte superiore delle gambe che sono di dimensioni accentuate: Il ventre, appena prominente, presenta anche l’ombelico ed è sormontato da due piccoli seni tondeggianti al di sotto dei quali sono rappresentati, appena percepibili, gli avambracci ripiegati. Una novità, nella parte posteriore della figura, è costituita da un elemento discoidale in rilievo sulla schiena: difficile dire se potesse avere un semplice valore funzionale o piuttosto simbolico. La statuetta è priva del capo, al posto del quale vi è una sorta di appendice, dove è possibile supporre che potesse essere stata agganciata la testa.

Sempre al periodo Neolitico appartengono le tre statuine fittili provenienti da Ripabianca di Monterado (AN), datate a circa 6.200 anni fa. Esse riproducono il tipo schematizzato della figura femminile nuda, secondo i canoni stilistici ed iconografici propri dell’arte del primo Neolitico: la rappresentazione del corpo si limita al tronco e mancano completamente il collo, la testa, gli arti superiori (ridotti a due piccole prominenze) e gli arti inferiori. L’unico dettaglio anatomico ad essere rappresentato è quello dei seni, resi plasticamente con due piccole protuberanze. Questa tipologia di statuette risulta essere particolarmente diffusa negli ambiti del Neolitico antico italiano orientale e in area balcanica, con tipologie diverse seppur tutte riconducibili ad un’iconografia molto semplice e schematizzata della figura femminile.

Secondo molti autori queste statuine simboleggiano sia l’idea della fecondità femminile di derivazione paleolitica, sia quella di fertilità propria della madre terra: ad essere messo in evidenza è il seno, che incarna la potenzialità femminile di essere fonte di nutrimento e quindi, simbolicamente, fonte divina. È interessante notare che il contesto di rinvenimento di questo genere di statuine è di norma collegato a contesti abitativi, a volte addirittura si rinvengono intenzionalmente deposte al di sotto dei pavimenti delle case, come rito di fondazione: è probabile, quindi, che avessero anche una funzione protettiva nei confronti della casa e del contesto produttivo domestico.

Alla fine del Neolitico vi furono notevoli mutamenti nel sistema economico e sociale, che portarono anche ad un cambiamento del sistema spirituale/religioso: a livello archeologico assistiamo ad una progressiva scomparsa delle figure femminili che viene soppiantata da rappresentazioni di uomini in armi, scene di vita collettiva, simboli solari, alle quali corrisponde una nuova ideologia. La Dea verrà gradualmente spodestata ma nonostante ciò continuerà ad essere venerata, seppur in forma diversa: nelle epoche posteriori assumerà denominazioni diverse, secondo il gruppo etnico o il luogo in cui verrà venerata, e i suoi molteplici aspetti verranno smembrati ed attribuiti a singole divinità femminili, ognuna con le sue peculiarità. L’essenza divina della Dea Madre preistorica, quindi, continuerà a vivere nelle sembianze di altre divinità femminili posteriori, attraverso un fenomeno di sincretismo religioso.

E di ciò, per quanto riguarda il periodo protostorico, ne è un’ottima testimonianza la dea Cupra, unica divinità femminile conosciuta del pantheon piceno, dove per Piceni intendiamo quell’insieme di popolazioni che abitarono parte delle Marche e dell’Abruzzo all’incirca tra il IX e il III sec. a.C. A testimonianza dell’esistenza della dea Cupra abbiamo sia fonti scritte che materiali e diversi autori classici ci parlano di un importante santuario dedicato a questa divinità, lungo il litorale adriatico: sebbene la sua possibile localizzazione rimanga tutt’ora controversa, è opinione unanime che il santuario di Cupra dovesse rivestire notevole importanza nel centro-Italia e non solo. Presso di esso probabilmente sorgeva un importante emporio che divenne luogo di incontro e di scambio, sia a livello economico che culturale, per le popolazioni che giungevano dall’Adriatico e dalle rotte transappenniniche.

Per quanto riguarda l’identità di questa divinità, delle testimonianze importanti sono le quattro laminette incise provenienti da Colfiorito di Foligno, nonché un’iscrizione, sempre su lamina bronzea, proveniente da Fossato di Vico, sul confine umbro-marchigiano, dove al nome di Cupra viene associato l’eloquente epiteto di mater. Altro elemento interessante è che queste lamine sembra fossero in origine applicate a dei contenitori per l’acqua (quelle di Colfiorito a dei recipienti per l’acqua, quella di Fossato di Vico ad una vera di una cisterna), mettendo così in luce il legame del culto della dea con l’acqua.

Diverse altre interpretazioni sono state date sulla definizione dell’identità della dea Cupra: c’è chi l’ha accostata alla latina Bona dea, antica dea madre di origine laziale, sulla base delle indicazioni date da Varrone, il quale spiega che al termine sabino cyprum corrispondeva il latino bonum, basando così su una corrispondenza onomastica l’accostamento tra le due dee. Strabone invece riferisce che Cupra era il nome conferito dagli Etruschi alla dea greca Era, madre di tutti gli dei. Un ulteriore accostamento è stato fatto con la dea greca Afrodite la quale, con l’appellativo Cypria, sappiamo aveva un noto santuario nell’isola di Cipro: in questo senso non è da escludere una possibile origine cipriota della dea Cupra, che è possibile sia stata introdotta sulle coste picene da commercianti o esuli ciprioti, presenti nell’Adriatico sin dal II millennio A.C. Infine, c’è anche un passo di Asinio Pollione dove Cupra viene definita Veneris antistita e cioè “sacerdotessa di Venere”, controparte romana della greca Afrodite, descrizione che sancisce ancora una volta la stretta correlazione delle due dee. Cupra, dunque, si inserisce a pieno titolo tra le eredi dell’essenza divina della Dea Madre preistorica, dimostrando la sopravvivenza in ambito protostorico di alcuni suoi aspetti peculiari, primo fra tutti quello di dea della fecondità.

Facendo un lungo salto avanti nei secoli, uno degli esempi più recenti di questo processo di sincretismo religioso è quello della Madonna Nera di Loreto, il cui santuario sorge per l’appunto a Loreto (AN) e il cui culto è molto popolare in Italia e non solo.

La diffusione in Occidente di immagini di Madonne Nere è molto antica: spesso è associata all’Oriente e in Europa, in particolare, sembrano comparire tra il XII e il XIII sec. sebbene il culto sembri essere molto più antico della documentazione a noi pervenuta. Secondo alcuni autori l’origine delle Madonne Nere va ricercata nelle antiche religioni precristiane, in particolare nei culti di antiche divinità nere medio-orientali ed asiatiche, come ad esempio Cibele, la Magna Mater anatolica che veniva venerata sotto forma di una pietra nera di forma conica, e Iside, divinità madre dell’area egiziana. Anche in Grecia diverse dee avevano appellativi connessi all’oscurità, ad esempio Venere era detta “la nera”, Artemide era “la scura”: insomma, l’uso sacrale del nero per rappresentare le immagini divine era molto diffuso. L’oscurità incarnata da queste divinità potrebbe avere una duplice valenza: se da una parte il nero è il simbolo della dissoluzione legato all’aspetto mortifero della divinità, dall’altra questo colore ha da sempre avuto un’accezione positiva presso numerose culture divenendo simbolo di vita. Secondo antiche cosmogonie era il colore della sintesi universale, dato che contiene in sé il duplice aspetto di assenza e presenza di ogni cosa e, in quanto tale, incarnava l’archetipo del Principio, il colore matrice da cui tutto ha origine: il nero, come caos e inizio, contiene dunque una potenzialità generatrice e feconda.

Sicuramente non a caso le Madonne Nere sono sempre state molto venerate ed invocate in ambito popolare per vicende che riguardavano la vita, la morte, la guarigione, la protezione, come testimoniano i numerosi ex voto che tutt’oggi si ritrovano nei santuari a loro dedicati. A questo proposito, molto interessante è l’usanza, che si diffuse nelle Marche dal XVII sec. sino all’inizio del secolo scorso, di collocare una piccola statuina raffigurante la Madonna di Loreto con il bambino all’esterno della casa: questa usanza è risultata essere diffusa principalmente in ambito rurale, ma alcuni esempi sono presenti anche su edifici cittadini. Le statuine venivano poste sopra l’ingresso dell’abitazione o comunque sul fronte principale, sempre in luoghi dove potessero essere ben notate da tutti. Questa loro particolare disposizione implica che all’oggetto venivano attribuiti significati diversi: infatti, benché rappresentassero la Madonna, le statuine finivano per avere più un significato magico ed esorcistico che cristiano, come a voler proteggere l’ambito familiare dal male che poteva venire dal mondo esterno. La loro funzione, dunque, in parte potrebbe echeggiare quella che avevano anche le statuine femminili preistoriche: si ricongiunge così, attraverso una sorta di corrente sotterranea, il mondo spirituale del nostro passato più remoto con quello del nostro presente.

Francesca Principi

Tratto da “Sulle orme della grande madre” – ciclo di incontri del Centro di cultura delle donne Margaret Fuller di Pescara – gennaio-giugno 2005.