Il Lucus Feroniae è il sito più importante tra i molti nei quali il culto di Feronia era praticato, e presenta molte caratteristiche del culto della dea, come la presenza (in antico) del bosco sacro e quella del fiume Tevere, e l’essere stato punto d’incontro tra popolazioni di etnie diverse, essendo frequentato da commercianti, artigiani ed agricoltori Falisci, Latini, Capenati, Etruschi e Sabini che lì convergevano poiché si organizzavano feste in onore di Feronia.

È estremamente difficile tracciare un quadro della consistenza del santuario durante la fase arcaica. Gli scavi 2002-2004 hanno portato alla luce una quantità considerevole di materiali arcaici di notevole pregio, che fanno pensare che, per quanto riguarda le prime fasi di vita del santuario, molto probabilmente giace tuttora al di sotto dei livelli attualmente visibili (Benelli, 2016).

«La memoria del bosco (lucus) sacro alla dea Feronia, importante santuario di frontiera dalla marcata connotazione emporica che le fonti ricordano frequentato sin dall’età arcaica (VI sec. A.C.) e della colonia romana che ne prese il nome più tardi si è conservata grazie alle diffuse citazioni degli autori greci e latini e alle numerose epigrafi che menzionano la colonia» (Russo Tagliente, Ghini, Caretta, 2016).

Tuttavia, le fonti antiche non consentivano di individuare l’ubicazione esatta del sito. Questa incertezza si protrae fino alla prima metà del 900; sono infatti gli scavi degli anni ’50 a portare alla luce l’ubicazione esatta del santuario e della colonia, che sorgevano lungo l’antica via Campana, tra il diciassettesimo e il diciottesimo chilometro dell’attuale via Tiberina, nella tenuta di Scorano dei principi Massimo.

Nel biennio 1958/59, accanto a un importante ciclo statuario d’età imperiale, c’è il rinvenimento della grande ara di tufo del tempio di Feronia (fig.1).

Ulteriori scavi, negli anni successivi, portano alla luce i resti della stipe votiva del santuario di Feronia precedenti al sacco di Annibale del 211 a.C.

Tra il 1970 e il 1975 gli scavi nell’area del santuario arcaico individuano il portico del tempio e tre piccoli edifici di culto di età imperiale. I quartieri di abitazione rinvenuti documentano l’esistenza di una comunità stabile sviluppatasi intorno al santuario prima della fondazione della colonia.

Ulteriori indagini hanno consentito di acquisire informazioni preziose sull’organizzazione del territorio limitrofo alla colonia, l’ubicazione delle necropoli e degli scali portuali sul Tevere.

Nel decennio 2000/2010 le indagini si sono concentrate sull’edificio templare principale del santuario e hanno permesso di conoscere più estesamente le caratteristiche del grande tempio di Feronia distrutto in età sillana (89/88 a.C.) (Russo Tagliente, Ghini, Caretta, 2016).

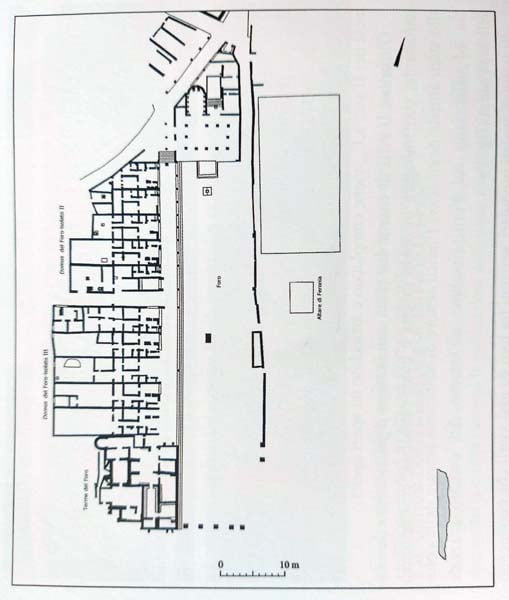

La visita dell’area inizia dal Foro, con pavimentazione a lastre ancora in parte visibile e con un porticato nel lato lungo occidentale; nel muro del lato orientale invece, a ridosso dell’antica area sacra, una lunga vasca attesta la presenza dell’acquedotto. Nel lato settentrionale del foro sorge l’altare del culto civico della dea Feronia, il cui originale è esposto nel museo.

Attigua all’altare è la basilica, con ambulacri laterali delimitati da colonne e basi di sostegno per statue onorarie; alle spalle di quest’ultimo edificio sono un tempietto con resti di altare rotondo, e l’Augusteum: un ambiente absidato ornato riccamente di marmi e pavimentato in opus sectile, all’interno del quale era collocato un ciclo statuario di grande qualità dedicato ad Augusto e ai membri della sua famiglia, anch’esso esposto nell’antiquarium.

A fianco del Foro erano le tabernae e le terme cosiddette “del Menandro”, con pavimenti in mosaico a motivi geometrici, complesso frequentato fino all’epoca altomedievale, come risulta da un’iscrizione. Continuando verso ovest si può visitare una domus tardo-repubblicana con mosaici pavimentali di età imperiale ed il piccolo anfiteatro fatto costruire da un liberto in età giulio-claudia. Infine, a nord dell’anfiteatro, sono visibili le terme della via Capenate. Il centro continua la sua vita fino alla tarda età imperiale. Tra la fine del IV e gli inizi del V secolo d.C. la città sembra ormai abbandonata e diviene cava di materiali pregiati. In età imperiale il culto della Salus Frugifera, alla quale viene edificato un tempio all’interno della città, sostituisce il culto di Feronia, che è esterno alla città, oltre il recinto, a est del Foro. Una planimetria dell’area centrale del Lucus Feroniae è riportata nella fig. 2. Per la veduta aerea del sito

Note storiche

L’antico centro di Lucus Feroniae è stato localizzato in occasione degli scavi condotti negli anni 50 dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale.

SCHEDA

ULTIMI TESTI PUBBLICATI

VISITA LE SCHEDE PER OGGETTO