Presso il riparo “Su Monte” sono state trovate due statuine che verranno descritte nella scheda con il nome di reperto 1 e reperto 2.

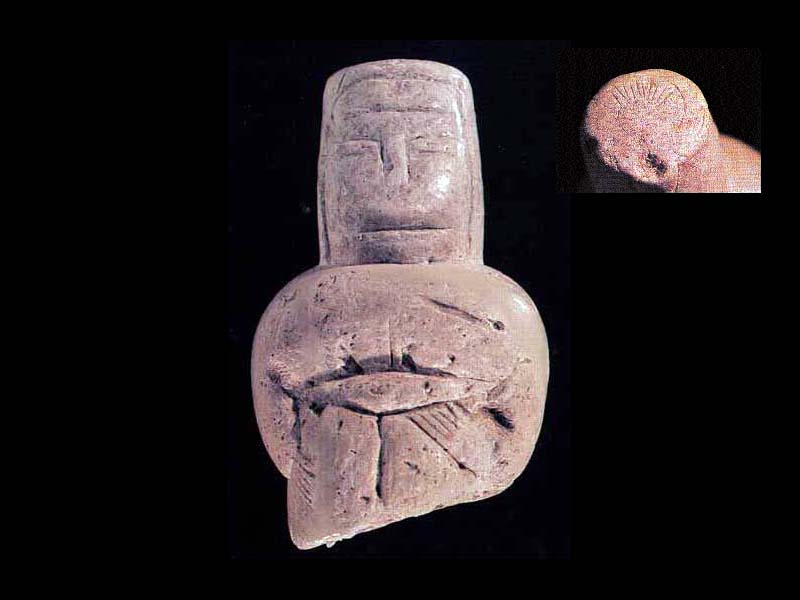

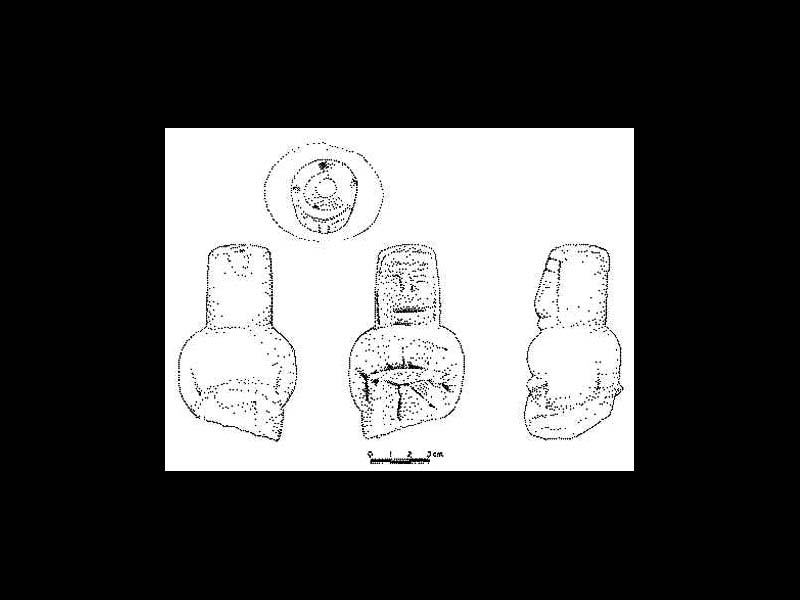

Il reperto 1 di “Muros-Su Monte” è un bell’esemplare, seppur non integro, di statuina steatopigia (appartenente allo stile geometrico-volumetrico) in caonilite, color avorio.

La statuina è dotata di un ampio copricapo a polos che, secondo Lilliu (1999) rappresenta “il segno della divinità dell’idolo” e che si sarebbe presentato come un “ricco e lussuoso copricapo in tessuto.” Questo segno di potere, identificato dallo stesso archeologo anche come una “tiara”, sormonta la figura, ricoprendo una testa di forma cilindrica leggermente squadrata ed allungata.

Nella parte superiore si può notare l’incisione di due cerchi concentrici, il primo dei quali presenta tacchette oblique. Sulla fronte è presente un triangolo sporgente con il vertice rivolto verso il basso.

Il capo si appoggia poi sul busto che si allarga, enfatizzando una forma tondeggiante in cui le braccia e le mani sono aderenti al corpo; la mano sinistra converge verso il ventre mentre la destra scende sul fianco. Le mani sono state scolpite con una forma “a pettine” che definisce rigidamente le dita.

Il volto presenta occhi incisi attraverso due linee parallele orizzontali con un puntino centrale indicante la pupilla, il naso è accennato, in uno stilismo definito “faccia a T”. Un lungo taglio orizzontale a livello della gola, raffigura la bocca. Il petto leggermente protuberante sovrasta il prominente ventre “a forma di v”. A causa di una frattura, la statuetta si presenta apode ovvero mancante della parte inferiore.

Lilliu (1999) a livello iconografico effettua una comparazione tra la statuetta 1 di Su Monte e le statuine calcaree di Malta (tempio di Hagiar Kim) e quelle dell’ipogeo di Hal-Saflieni (IV millennio a.C.).

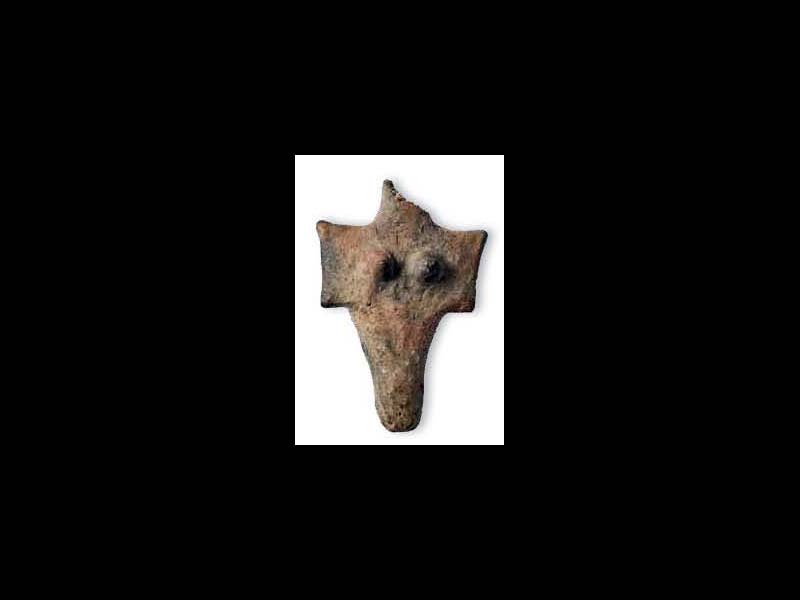

Il reperto 2, di epoca più recente, è in argilla, acefalo e di stile planare a placca intera (cruciforme). I seni e i glutei sono delineati in modo chiaro, di superficie liscia e colore non omogeneo. Lo stile planare del Neolitico recente rispecchia il processo evolutivo delle rappresentazioni antropomorfe femminili che passano da una figura corpulenta ad una immagine più longilinea in cui però spiccano i seni che nella tipologia precedente risultano abbozzati. Gimbutas (2005) definisce questa tipologia con il termine “la dea bianca rigida”, solitamente scolpita in pietra bianca (marmo, alabastro o altro) e che simboleggia il ciclo della vita e la rigenerazione.

Nota a margine reperto 1: A livello iconografico e simbolico, le mani sul ventre sono un chiaro indicatore di culti della fertilità (si veda, tra gli altri, Gimbutas 2005, 2008). Inoltre, vorrei far notare un elemento che non risulta evidenziato dalla letteratura archeologica: la resa stilistica ed iconografica della mano destra, presenta delle somiglianze con la cosiddetta “Venere di Laussel”, figura femminile scolpita nella roccia e ricoperta di ocra rossa, risalente al Paleolitico (ca. 20.000 a.C.) migliaia di anni prima della statuetta presa in esame. Vista la distanza cronologica e geografica, non è certamente possibile una comparazione ma ritengo che l’elemento sia degno di nota e meritevole di approfondimenti.

Note storiche

Le statuine sono state trovate sotto un riparo roccioso.

SCHEDA

ULTIMI TESTI PUBBLICATI

VISITA LE SCHEDE PER OGGETTO