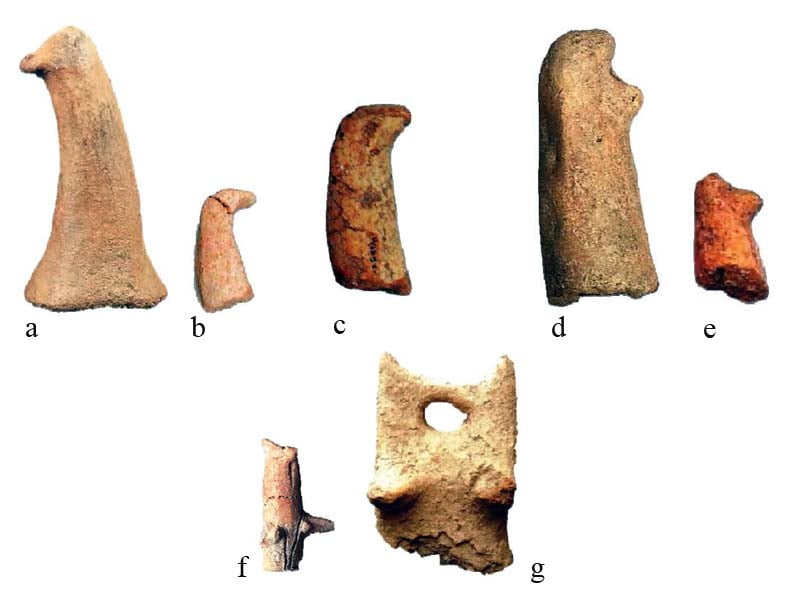

Riferiti al contesto cultuale del complesso megalitico di Monte Grande sono i corni fittili, o a becco d’uccello, comunemente interpretati come simboli fallici (Fig. 1a-b-c) e che costituiscono, come evidenziato da Cultraro (2010), una delle tipologie di manufatti tra quelle più presenti in siti castellucciani, sia necropoli che in abitato. Lo stesso Cultraro mette in evidenza come i luoghi di ritrovamento di tali tipologie di reperti – di solito una fossa contenente anche resti ossei animali, come anche nel caso del sito di Monte Grande – e la presenza di altri manufatti come figurine antropomorfe e modellini fittili, porta a ritenere che si possa trattare di oggetti per azioni rituali o pratiche sociali. Tuttavia, l’alta concentrazione di tali reperti anche in contesti abitativi e il loro ritrovamento presso resti di focolari induce a ipotizzare anche un uso più comunemente domestico, con la funzione cioè di sostegno da fuoco per appoggiare pentole o altri contenitori per la cottura; ciò non toglie comunque che, a parte la probabile funzionalità degli oggetti, questi avessero anche una valenza simbolica, ipotesi ancora più probabile nel caso di ritrovamento in siti, come quello appunto di Monte Grande o di Poggio dell’Aquila di Adrano, che avevano una funzione cultuale e non domestica.

Questa iconografia compare inoltre in associazione anche a tratti sessuali femminili marcati, come nel reperto di Fig. 1f, e in questo caso poteva rappresentare la forza maschile che fa prorompere e attiva l’energia vitale; in ogni caso, come ricorda Judy Foster, “il simbolo del fallo è significativo, ma non è comunemente associato alla dea; quando presente, è sempre secondario e simboleggia il partner o il consorte della divinità femminile”. Tra l’altro, vale ricordare l’attestazione di tale iconografia già nella fase Stentinello I (5700-5500 BC) e la sua diffusione sia in manufatti ceramici o lavorati in osso o avorio, più o meno decorati, per tutto il Neolitico, sia nelle figure con maschere o sembianze a becco d’uccello nelle grotte dell’Addaura e di Cala dei Genovesi, nel caso di pitture rupestri, accostamento che ha spinto lo studioso Sebastiano Tusa a evidenziare un collegamento diretto con la tradizione dell’arte rupestre del Mesolitico. Tali manufatti sono stati definiti “aniconici” dai primi studiosi, ma ormai è sempre più affermata anche l’interpretazione che vede in tali corni fittili, compreso quello ibrido di figura 1f, delle rappresentazioni “a becco d’uccello” o la testa dell’animale dal becco aperto (Fig. 1d-e), come richiami alle sembianze ornitomorfe della dea. Altro reperto interessante ritrovato nello stesso sito è quello di Fig. 1g a tavoletta piatta con un foro, forse per usare l’oggetto come amuleto o ex voto, in cui oltre ai seni sono presenti delle corna di toro. Anche questa tipologia è stata ritrovata in altri siti in Sicilia e in dimensioni molto più grandi di quelle del reperto qui presentato, come nel caso della piastra trapezoidale montata su un grande bacino su piede, che presenta una conformazione a corna bovine e una coppia di bugne a rilievo a imitazione del seno, ritrovata nell’abitato di Thapsos e citata sempre da Cultraro (2010). Lo studioso evidenzia che “questo elemento del vaso non è pratico e funzionale, considerate le imponenti proporzioni dei bacini, ma va interpretato come la rappresentazione astratta di un complesso di nessi significanti che legano l’immagine della donna, nella sua forza riproduttiva e dell’allattamento, con l’elemento animale e taurino”. E dunque in questa tipologia sarebbe molto più evidente la funzione cultuale e simbolica.

Dorothy Cameron, mentre lavorava con James Mellart a Çatal Hüyük, ha messo in evidenza come l’opinione spesso diffusa tra gli studiosi che vedono nel toro e nei suoi attributi un simbolo di virilità e l’attributo maschile della Dea, non può soddisfare pienamente ma anzi ha evidenziato come le teste di toro, trovate numerose in siti come quello di Çatal Hüyük, siano ricollegabili in modo più adeguato con la nascita, la fertilità e la vitalità del Femminile: si deve proprio a lei l’intuizione relativa alla possibile scoperta, durante il processo di scarnificazione nelle sepolture, della straordinaria somiglianza tra il bucranio e l’apparato riproduttivo femminile (oltre che anche alla corrispondenza della durata di 9 mesi della gravidanza per entrambe le specie, umana e bovina) che l’ha portata a interpretare appunto il simbolo come un attributo della Grande Madre. Anche Maria Gimbutas riprenderà tale lettura, confermando la profonda valenza del simbolo del toro, spesso esemplificato simbolicamente nella forma delle sole corna, come più importante animale sacrificale-totemico, “spiegato dalla sua identificazione con l’organo uterino e con le acque rigenerative. Dal bucranio o dal corpo del toro sacrificato emerge nuova vita in un’epifania della Dea quale fiore, albero, colonna o sostanza acquea, ape o farfalla”. Inoltre, Gimbutas evidenzia come il significato simbolico attribuito alle corna di un grande bisonte fosse presente già ben prima del Neolitico e di Çatal Hüyük (es. Signora di Laussel, o raffigurazioni paleolitiche di teste di bisonte associate a piante e semi). L’importanza di questo simbolo è evidenziata anche dalla sua diffusione nell’antica Europa, in Anatolia e nel Vicino Oriente, rappresentato sia nell’arte rupestre pittorica sia in quella ceramica-scultorea: i bucrani sono associati a simboli della rigenerazione e dell’energia; ricoperti da uno strato di argilla si ritrovano nei templi Vinca e, anche in Sardegna, teste taurine sono presenti sull’entrata delle tombe ipogee o accanto ad esse. Per arrivare nel tempio sotterraneo si passa simbolicamente attraverso il grembo sacro. Il legame simbolico c’è anche con le acque di vita, sculture di bovini del Neolitico e delle culture minoiche e micenee sono decorate con reti o uova e coperte da un disegno a rete, che simboleggia appunto l’acqua della vita o il liquido amniotico.

Pertanto per Gimbutas “il toro non è un Dio, ma è essenzialmente un simbolo del divenire…una personificazione della forza generativa della Dea”, abbinato spesso ai simboli dell’energia come spire di serpente, cerchi concentrici, uova. Per quanto riguarda l’uso del manufatto, un’ipotesi verosimile sembra quella ripresa dall’uso di decorare con piante e fiori le sculture bovine nell’ambito della cultura Cucuteni, o l’usanza dell’arte micenea di far spuntare fiori dalle colonne di vita o in mezzo a due corna di toro, o di erigere le cosiddette “corna della consacrazione”, la cui forma è spesso riprodotta dalla posizione di alcune statuette con le braccia levate in alto. Infatti la connessione con i riti della rigenerazione stagionale poteva essere realizzata tramite l’inserimento di “materiale deperibile come fiori e fogliame, simbolici di nuova vita” nel foro tra le corna.

SCHEDA

ULTIMI TESTI PUBBLICATI

VISITA LE SCHEDE PER OGGETTO