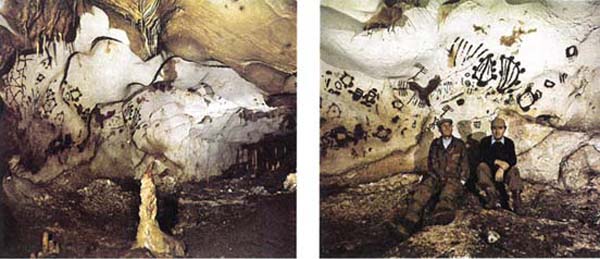

La Grotta è situata in località Porto Badisco, a circa 10 Km a sud del comune di Otranto, in provincia di Lecce; l’ingresso principale è situato a circa 28-30 metri s.l.m., sul promontorio dell’insenatura di Porto Badisco, e la sua profondità massima è di circa 26 metri sotto il livello del mare, per una estensione totale delle gallerie di circa 1500 metri all’interno della superficie carsica bianca.

Sulle pareti della Grotta sono raffigurate numerosissime pitture, quasi 3000 pittogrammi, dal più piccolo di circa 2 cm al più grande di circa 75 cm, concentrati a gruppi in circa 60 pannelli su entrambe le pareti di tre gallerie, per un totale di 600 metri di percorso e 1200 metri circa di disegni. I pigmenti ed i collanti impiegati sono materiali organici e minerali reperiti sul posto, per la maggior parte dipinti di colore nero, eseguiti prevalentemente con guano subfossile di pipistrello, ed in minor numero di colore rosso, eseguiti con ocra rossa ferruginosa, ottenuta con un impasto di grassi animali e colori minerali.

In uno studio recente la paletnologa Maria Laura Leone ha proposto una lettura delle pitture parietali della Grotta dei Cervi, esposte nel suo libro “La fosfenica Grotta dei Cervi” (Edizioni Pensiero Preistorico 2009), da cui prende spunto la redazione della presente scheda.

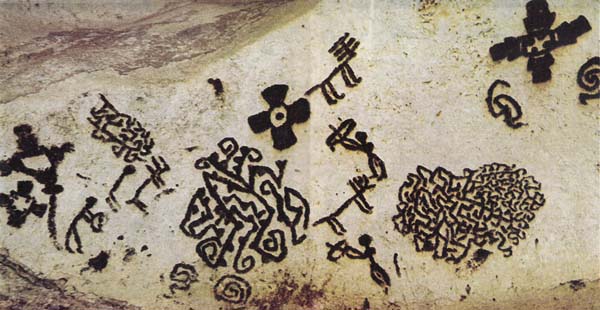

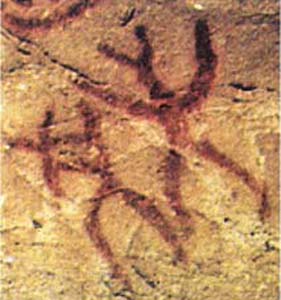

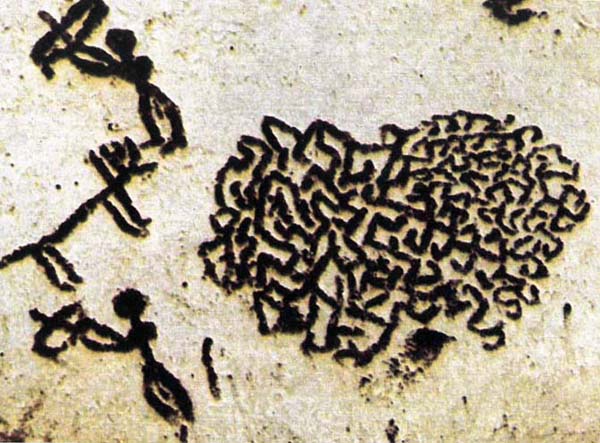

Le pitture della Grotta comprendono pochi elementi realistici (ricorre la scena di un cacciatore di cervi assistito da due cani, motivo che ha dato il nome alla grotta, esseri umanoidi e teriomorfi simili a fantasmi, figure femminili, spettri e spiritelli bizzarri, scene di danze tribali o riti propiziatori) e molti essenzialmente astratti (cerchi concentrici, spirali, croci, stelle, linee parallele, scacchiere regolari, griglie, forme elaborate di doppie spirali, meandri, forme ad “S” singole e speculari, labirinti, serpentiformi, catenelle, zigzag, pettiniformi). La grotta si sviluppa in senso nord-sud su 3 tortuosi corridoi naturali e qualche ampia sala, solo in parte agevolmente percorribile.

Il primo corridoio, accessibile direttamente dall’ingresso principale ad ovest, è quello più tortuoso, con improvvisi abbassamenti della volta; a circa 50 metri dall’ingresso c’è una pozza per la raccolta delle acque ed al termine la zona I, denominata dall’autrice Dromos, dove si trovano le prime pitture e l’imbocco per il quarto corridoio senza disegni.

Proseguendo verso uno stretto passaggio si entra nel secondo corridoio, il più ricco di raffigurazioni pittoriche ed il più semplice da percorrere. Il suo primo ambiente, una sala alta 4 metri, è la zona III denominata dall’autrice Salone Rosso per le pitture in ocra (da segnalare quella della Donna Pesce avente due pinne al posto dei piedi); successivamente la zona IV, denominata dall’autrice sala dell’Androgeno, per la presenza di una grande figura antropomorfa naturale, alta circa 2 metri, circondata da esseri filiformi in differenti posizioni. Proseguendo si ritrova la zona V, con due sale attigue, la sala delle Lucertole di forma circolare adatta per svolgere riunioni, con dipinto all’ingresso una lucertola o un geco e più avanti la Sala delle Cerimonie con sei maratoneti che corrono. Oltre ancora la zona VI ricca di stalattiti e stalagmiti ed il Vestibolo, denominato la zona VII, una specie di anticamera dove c’era l’antico deposito di guano. Questo ambiente precede il Santuario, la zona VIII, così chiamata dall’autrice per la presenza sul soffitto delle piccole impronte di mani che per le loro ridotte dimensioni fanno pensare a mani femminili o di fanciullo nel gesto rituale del passaggio dall’infanzia all’età adulta. In questo ambiente è dipinta la figura più controversa del sito, una figura femminile con i seni attaccati direttamente al collo, una testa triangolare sormontata da una corona a sette raggi, con il corpo a forma di S, denominata dall’autrice la Signora dei Serpenti per la presenza di due attributi sotto le gambe a forma di S speculari. Maria Gimbutas, nel suo libro “Il linguaggio della Dea” (Le Civette di Venexia 2008) indicò che “queste figure dagli arti a serpente…” erano da riferire alla Dea Madre Serpente neolitica, simbolo del tempo ciclico. L’ultima sala del secondo corridoio è il tabernacolo, la zona IX, vano piccolo circolare, dove il soffitto si abbassa notevolmente e dove sono raffigurati sette gruppi pittorici con pochi grafemi sparsi; inoltre c’è una coppella per raccogliere liquidi probabilmente usata come altare per abluzioni e rituali. In quest’ambiente avvenne un crollo che chiuse la galleria ancora prima che i frequentatori della grotta potessero esplorare gli ambienti successivi.

Dal Salone Rosso c’è l’accesso al terzo corridoio, composto in sequenza dalla zona X denominata il Salone degli Arabeschi con pitture labirintiche e stalattiti, la zona XI denominata la Sala delle Spirali e la zona XII la Sala Recondita con le ultime pitture. A seguire la volta si abbassa notevolmente e la grotta non è più accessibile.

I tre diramati cunicoli di Porto Badisco con le loro centinaia di figure e di segni dipinti sono sinora il più vasto complesso post paleolitico d’arte parietale in Europa; per l’importanza dei ritrovamenti doveva essere sicuramente un santuario o un luogo di culto.

Le grotte erano percepite come un metaforico grembo della Dea Madre, venerate dalle comunità agricole, il cui simbolo, la spirale, rappresentava la vita e la rigenerazione.

Nello studio citato la paletnologa Maria Laura Leone ha proposto un parallelismo tra l’arte della Grotta dei Cervi con quella di altre culture, in particolare dei Tukano (indigeni della Colombia) e l’arte di Chumash (culto indiano dell’Antap, rituale sciamanico), che utilizzavano gli stessi simboli badischiani come espressione di una religiosità in forme astratte; gli autori di queste pitture erano individui dotati di particolari investiture, sciamani artisti, che in preda a stati modificati di coscienza, forse per l’assunzione di sostanze allucinogene o per un colpo alla testa o più semplicemente per particolari pressioni dei bulbi oculari, rappresentavano ciò che vedevano con i propri occhi, i fosfeni, ossia forme geometriche regolari e bizzarre che si vedono in determinate situazioni neurologiche. In virtù di tale principio, la scena di caccia diventa leggibile non più come un normale atto venatorio, bensì come l’evocazione di un mito o di un rito sciamanico praticato in un contesto ideale per suscitare visioni, un varco per mondi ultra terreni. Il viaggio estatico era praticato in luoghi sacri difficilmente accessibili ai più e la Grotta dei Cervi, con i suoi antri difficilmente accessibili, era il luogo prescelto per le immersioni nell’altrove, il luogo in cui svolgere rituali religiosi propiziatori o iniziatici. Nella grotta, oltre alle pitture fu rinvenuto un notevole corredo di ceramiche, soprattutto nella parte anteriore della grotta, laddove probabilmente si svolgeva la vita quotidiana (rinvenimento di vasellame vario, ciotole, vasi e scodelle), mentre altre ceramiche furono ritrovate entro le cavità naturali della roccia ed in prossimità proprio delle pitture, come se servissero per svolgere particolari riti.

Di particolare rilievo è il coperchio di un vaso rituale decorato a doppia W, che sull’imboccatura ha il volto della dea Madre e che risale al VI millennio a.C.

Importanti anche le pintadere, sorta di timbri in terracotta per dipingere il corpo durante le cerimonie iniziatiche e rituali che dovevano svolgersi all’interno della grotta; uno dei due esemplari rinvenuti presenta una figura spiraliforme, modulo grafico dominante nei pittogrammi di Porto Badisco. Per quanto riguarda la ricostruzione dell’abitato umano dell’antegrotta, a parte il ritrovamento superficiale di granaglie bruciate e di abbondanti frammenti ceramici a bande rosse tipici della facies “Serra d’Alto”, lungo i corridoi sono stati ritrovati anche alcuni scheletri.

Note storiche

La scoperta della grotta è legata ad un aneddoto. L’1 febbraio 1970 alcuni speleologi del “Gruppo speleologico salentino de Lorentiis” di Maglie (Severino Albertini, Enzo Evangelisti, Isidoro Mattioli, Remo Mazzotta e Daniele Rizzo) stavano facendo un’escursione nell’insenatura di Porto Badisco, laddove un’antica leggenda narra che era avvenuto lo sbarco di Enea (da uno studio condotto da archeologi dell’Università di Lecce, sembra che il luogo preciso sia nella vicina Castro, in una località chiamata Castrum Minervae, laddove vi è un tempio dedicato alla dea citato da Virgilio).

Uno di loro notò una strana aria fresca provenire da un pertugio nella roccia e dopo aver smosso il materiale superficiale portò alla luce le prime rappresentazioni di cervidi lungo le pareti della Grotta. La battezzarono “Grotta di Enea”, dal nomignolo del Porto, ma presto la nominarono “Grotta dei Cervi” per la frequente presenza di scene di caccia al cervo. Da quel momento gli studi ed i rilievi furono affidati al direttore e fondatore dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria di Firenze, Paolo Graziosi, che studiò il sito fino al 1988, anno della sua scomparsa. Il sito è stato usato come riparo a partire dal Paleolitico, ma è al Neolitico che si fanno risalire le maggiori frequentazioni, come luogo di culto in cui svolgere rituali religiosi; l’oggetto della devozione era la Madre Terra, responsabile della fertilità del suolo e della ricchezza dei raccolti. Indubbiamente le pitture della Grotta dei Cervi, nel loro complesso, sono caratterizzate da una schematicità che richiama le forme neolitiche, ma tra esse si distinguono anche forme che derivano da una tradizione stilistica paleolitica, simile ai più noti affreschi di stile realistico delle grotte franco-cantabriche di Altamira, Font-de Gaume, Lascaux, Niaux, Peche Merle, ecc.

SCHEDA

ULTIMI TESTI PUBBLICATI

VISITA LE SCHEDE PER OGGETTO