La statuina è una piccola testina antropomorfa in argilla figulina a cottura uniforme, di particolare finezza artistica tanto che è stata definita da Rodolfo Striccoli, archeologo che ha curato gli scavi al sito, “… l’esemplare più bello di plastica antropomorfa del periodo Neolitico scoperto finora in Italia …”. Nella parte inferiore del collo riporta i segni della frattura avvenuta per il distacco della parte mancante del resto del corpo, insieme ad alcune tracce di pittura rossa presenti in più parti del collo e del volto, ciò che ha fatto pensare che la testina probabilmente appartenesse ad una statuina fittile policroma.

Il volto ha un profilo ovoide con alcuni particolari anatomici, come il naso e gli occhi che formano il tipico modulo plastico a “T”, modellato in rilievo rispetto alla fronte, oltre ad un alto copricapo frangiato tipo polos, particolari riscontrati in altre statuine, come quella di Cala Scizzo e di Baselice, a dimostrazione della diffusione “… di una tipologia sostanzialmente unitaria per la rappresentazione della ‘Dea madre’ …” (M.A.Fugazzola Delpino e V. Tinè, 2002-2003) anche in aree distanti fra di loro. La bocca non è rappresentata, ma compresa tra due linee sottili, incise verticalmente e parallele, che dalla parte inferiore del naso raggiungono il mento; il naso è a profilo retto con le narici indicate da due sottili tratti incisi verticalmente; gli occhi sono rappresentati da due tratti incisi orizzontali e sottili tratti verticali a riproduzione delle ciglia. Il copricapo contorna il viso ed una fascia orizzontale frangiata raccoglie la capigliatura in alto resa evidente da una serie di linee incise che stanno a rappresentare i capelli.

La testina, che rientra nell’orizzonte culturale di Serra d’Alto, “… ha tutti i requisiti per far parte delle migliori produzioni plastiche neolitiche europee e del vicino oriente e, in particolare, di quelle dell’area egeo-balcanica, con le quali mostra maggiori raffronti stilistici, limitati tuttavia soltanto ad alcuni elementi compositivi …” (R. Striccoli, 1980).

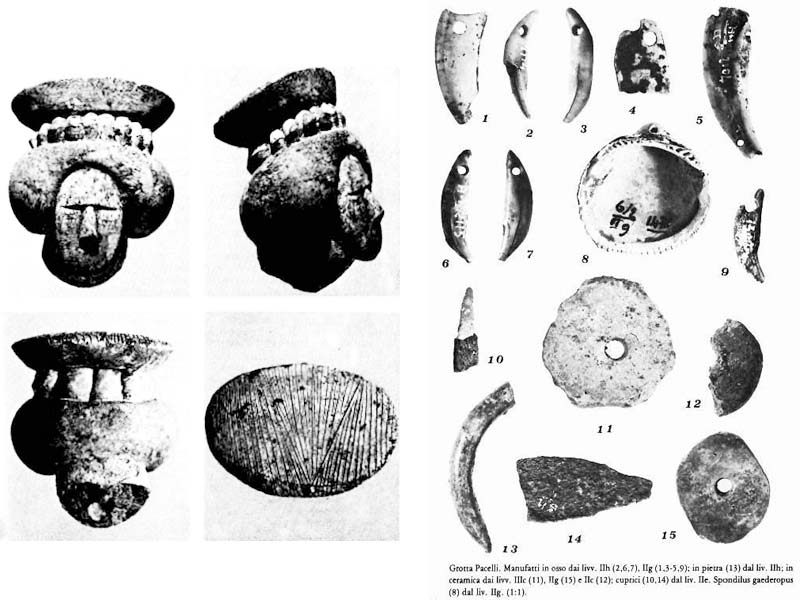

La statuina è stata ritrovata insieme ad un grosso frammento diafisario di femore destro di Ovis vel Capra, lungo circa 7,5 cm., tagliato con troncature nette e perpendicolari e decorato ad incisioni con due coppie di tratti paralleli entro cui sono incisi una serie di trattini sottili e paralleli nella direzione obliqua; nella parte superiore vi sono dei riquadri romboidali segnati da trattini orizzontali e paralleli, mentre nella parte inferiore sembra sia abbozzata una faccina antropomorfa. Il senso di ciò che appare rappresentato non è del tutto chiaro e merita ulteriori approfondimenti; l’importanza del reperto è da ravvisarsi sia per la rarità del tipo di oggetto nel contesto neolitico italiano e sia per i motivi stilistici ed ideologici nel contesto religioso neolitico. Dallo stesso livello proviene anche un cornetto frammentario levigato in pietra grigia, tre canini di animale forati, di cui uno spaccato longitudinalmente alla radice, due piastrine di zanne di cinghiale, tutti elementi che potenziano il significato cultuale dell’intero contesto, probabilmente facevano parte del corredo delle sepolture qui rinvenute.

Note storiche

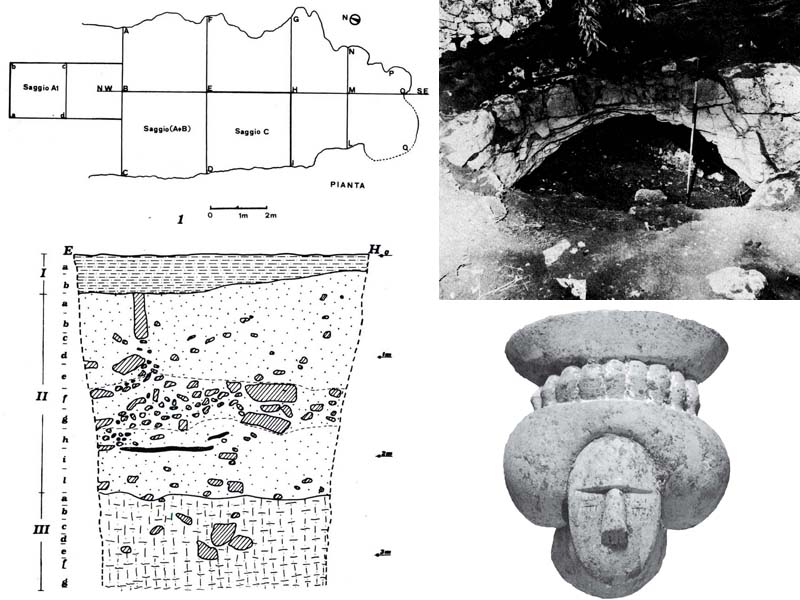

Grotta Pacelli è una delle numerose cavità carsiche di Castellana Grotte, formata da un ambiente antistante ampio e da un cunicolo di fondo che tende a restringersi, quest’ultimo mai indagato. La sua segnalazione, dal punto di vista archeologico, avvenne ad opera della dottoressa Maria Clori che vi effettuò due saggi esplorativi in occasione della sua tesi di laurea; a questa seguirono tre campagne di scavo (nel 1974, 1977 e nel 1978) sotto la guida dell’archeologo Rodolfo Striccoli che ne accertò la stratigrafia geologica e culturale fino alla quota di 3.40 metri dal piano di calpestio originario, raccogliendo numerosi reperti archeologici, faunistici e antropologici. Sono stati individuati tre strati geologici con le seguenti caratteristiche a partire dal basso:

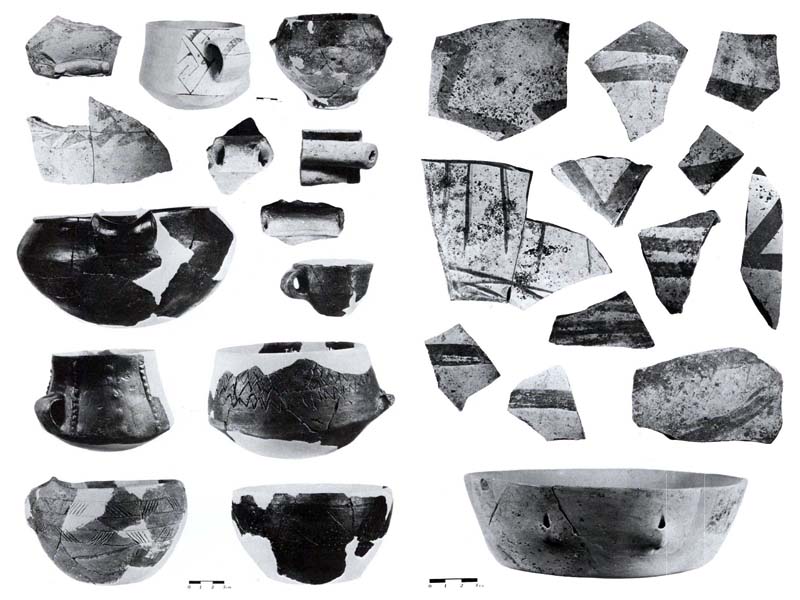

- lo strato III è caratterizzato globalmente dalla ceramica figulina bicromica a fasce semplici strette e larghe, regolari e irregolari, in alcuni casi (negli strati superiori) tendenti alla geometrizzazione; è una facies attribuibile alla prima fase del Neolitico medio del sud Italia, più precisamente alla IV fase del Neolitico pugliese stile Passo di Corvo;

- lo strato II, alto circa 2 metri è stato suddiviso in 9 strati archeologici corrispondenti a circa tre stadi culturali. Il primo è della cultura Serra d’Alto con la tipica ceramica dipinta nello stile omonimo associata alle ceramiche dipinte a fasce semplici, ascrivibile al IV-III millennio a.C. dal Biancofiore; in questo stadio sono stati ritrovati la testina muliebre, l’osso inciso ed il cornetto nei pressi di un focolare litico inserito in una struttura litica più ampia, un vero e proprio monumento cultuale mediolitico in calcare locale allestito per delimitare l’area adibita a riti propiziatori. Il secondo stadio culturale è rappresentato dalla facies Diana-Bellavista, con i tipici vasi con le anse a rocchetto in ceramica figulina o d’impasto nero lucido, insieme alla ceramica in stile Serra d’Alto; in questo periodo la grotta è stata usata come luogo di sepoltura collettiva ed i sepolcri consistevano in letti di pietre recintati da blocchi o pietre allineate su cui venivano sistemati i cadaveri poi ricoperti con altro pietrame e terriccio pressato. Il terzo stadio è quello Eneolitico con vasellame inciso tipo Laterza e frammenti ceramici bruno nerastri tipici delle isole Eolie con la cultura di Piano Conte e strati della cultura di Diana. Strati superiori sono rappresentati da materiali tipici dell’età del Bronzo.

- lo strato I ha restituito frammenti ceramici a vernice nera di stile geometrico e rappresenta l’ultimo periodo di frequentazione della grotta, ascrivibile tra il V ed il III secolo a.C.

Studi eseguiti sul sito hanno appurato che le genti che si sono avvicendate nella grotta praticavano la pastorizia, l’allevamento, la caccia e l’agricoltura, quest’ultima intesa come piccola coltivazione. Anche nei livelli di Serra d’Alto, caratterizzati soprattutto dalla presenza del monumento cultuale, vi è un’economia mista tipica delle comunità semi sedentarie, con probabili culti e costumi agrari miranti alla fertilità della terra.

SCHEDA

ULTIMI TESTI PUBBLICATI

VISITA LE SCHEDE PER OGGETTO