Cozzo Busonè (vedi foto 1) è un colle al confine tra il comune di Raffadali e Agrigento.

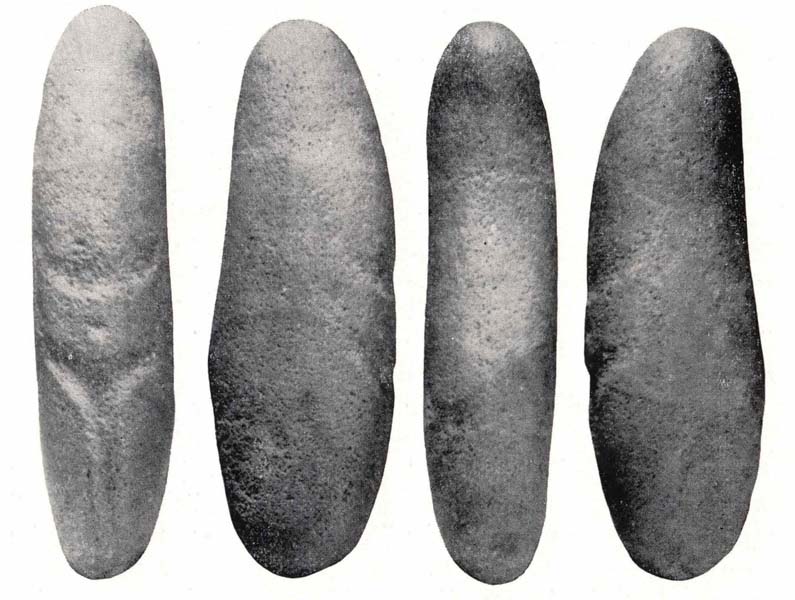

Qui è stata rinvenuta una necropoli con molte tombe a forno e due grandi tombe a camera, all’interno delle quali sono stati ritrovati manufatti in pietra e in ceramica. Sono state inoltre ritrovate sepolture a grotticella artificiale tra le più arcaiche della zona agrigentina (periodo post-neolitico, XVIII-XV sec. a.C.), nelle quali, su strati compatti di ocra con resti di ossa umane, erano materiali pertinenti alla facies di San Cono – Piano Notaro (Eneolitico iniziale, seconda metà IV – prima metà III millennio a.C.) come lame litiche, macine, pestelli e fuseruole (vedi foto 2), oltre a ceramica di S. Angelo Muxaro (riferibile all’età del Ferro).

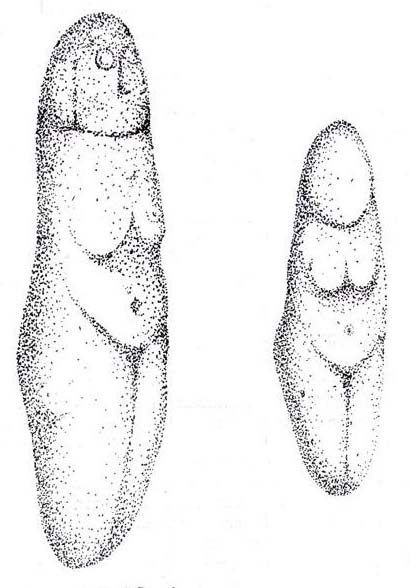

Nei pressi delle sepolture, nel fondo di pozzetti votivi in cui erano conservate offerte ai morti, sono state rinvenute le due cosiddette Veneri di Busonè, due splendide statuette femminili inspiegabilmente quasi del tutto ignorate dagli archeologi, oggi conservate nel Museo archeologico regionale di Agrigento.

La pratica di inserire statuette votive in pozzetti sacrificali ha precisi confronti in ambiente neolitico anatolico; i pozzetti votivi nell’ambito di una necropoli suggeriscono che i ciottoli possano aver avuto il compito di accompagnare i morti nell’aldilà; possiamo immaginare anche le due figure femminili in collegamento con un culto funebre delle antenate.

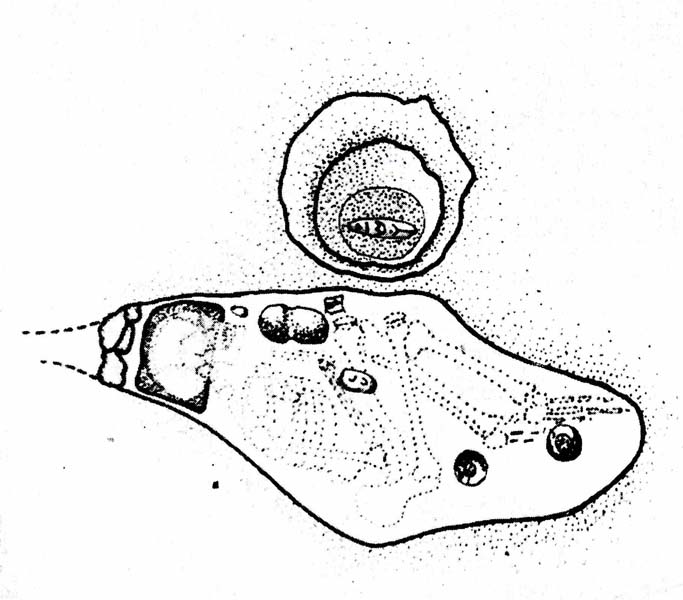

La prima statuetta (vedi foto 3) è stata rinvenuta nel pozzetto B16 accanto alla tomba B17, all’interno della quale l’inumata/o era in posizione rannicchiata, in presenza di notevoli quantità di ocra (e humus) – vedi foto 4. La seconda (vedi foto 5), più piccola, proviene dal pozzetto votivo legato alla tomba E, trovata sul versante nord-ovest del Cozzo.

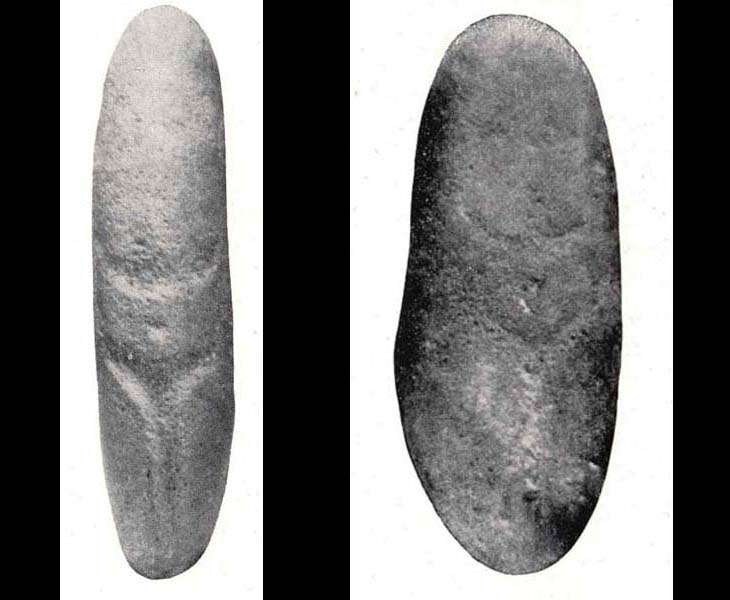

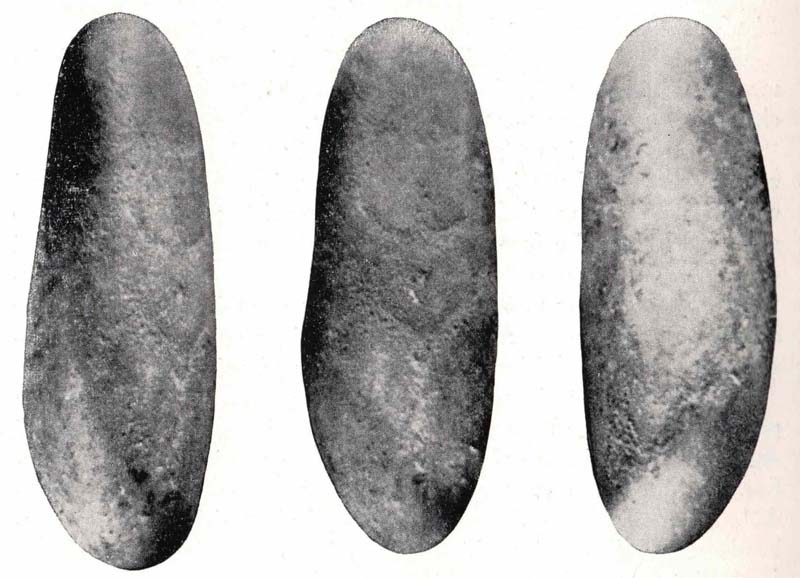

Le due statuette (vedi foto 6) sono state create da ciottoli di fiume naturalmente levigati sui quali si è operato per abrasione, martellamento ed incisione, producendo superfici porose sulle quali fissare l’ocra di cui rimangono ancora evidenti tracce; le linee impresse, ricavate mediante un leggero e sapiente martellamento del ciottolo, disegnano – sinteticamente ma efficacemente – l’anatomia del corpo femminile: la testa, i seni, il ventre con l’ombelico, il triangolo pubico, le cosce.

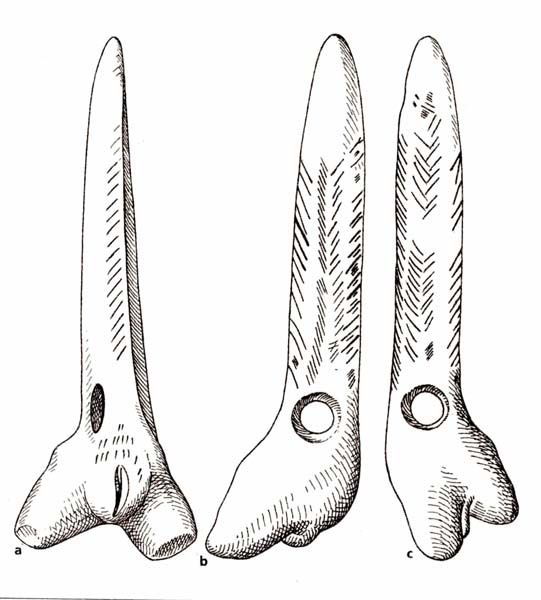

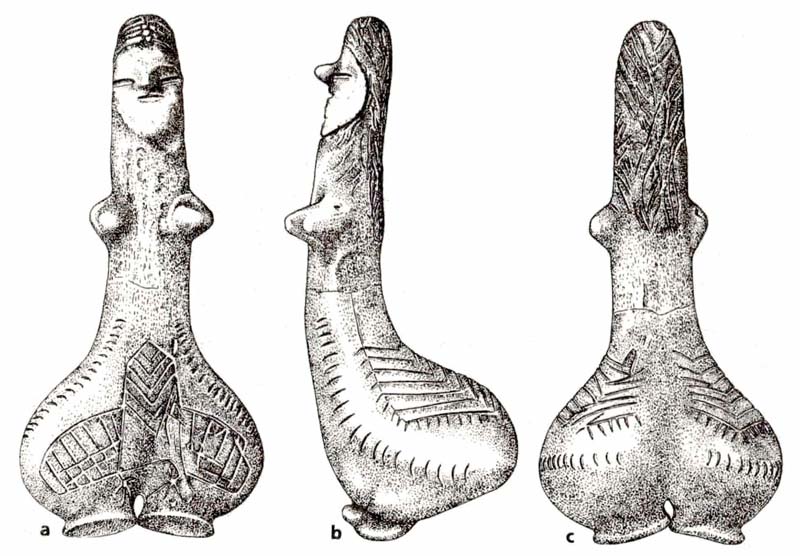

“Una leggera copertura con ocra rossa enfatizza ulteriormente le parti dando alle statuette uno spiccato senso volumetrico […]. A parte il loro valore artistico, le due ‘veneri’ indicano il perdurare fino nell’inoltrata età dei metalli del culto della ‘dea mater’ in Sicilia” (S. Tusa, 1999). Il Bianchini mette in relazione di affinità le statuette di Busoné con le ‘Veneri’ gravettiane. La particolare forma dei ciottoli, però, lo induce ad una interpretazione androgina: altre statuette femminili paleolitiche manifestano un possibile simbolismo fallico (cfr. la scheda sulla ‘Venere’ del Trasimeno e i ciottoli scolpiti del sito di Shaar Hagolan in Israele – vedi fig. 7).

Secondo la Gimbutas “… nell’Europa Antica il fallo è ben lontano dall’essere l’osceno simbolo che è ai nostri giorni. Piuttosto è affine a quel lingam ancora presente in India: un sacro pilastro cosmico ereditato dalla civiltà neolitica della valle dell’Indo. Una delle prime rappresentazioni del genere in Europa è costituita dalla fusione del fallo con il divino corpo della Dea, che compare a partire dal Paleolitico superiore. Alcune ‘Veneri’ di questo periodo hanno teste falliche senza alcun lineamento facciale. Ne sono state trovate a Savignano e sul lago Trasimeno nel nord Italia (attribuite al Gravettiano), nella grotta di Weinberg a Mauern, in Baviera (Perigordiano Superiore o Gravettiano) e a Placard, nella regione Charente, in Francia (Magdaleniano I-II)” (M. Gimbutas, 2008), vedi figg. 8 e 9.

Note storiche

Le tombe, ritrovate in seguito ad una campagna di scavo del 1967, erano molto mal conservate, in parte per erosione naturale, in parte a causa di scavatori clandestini alla ricerca di un tesoro leggendario. A questa montagna è infatti legata una leggenda – che si tramanda oralmente – secondo la quale, all’interno della roccia, si troverebbe un tesoro immenso: ogni sette anni, a mezzanotte, la montagna si apre mostrando al suo interno ricchezze di ogni genere e monete d’oro, durante una ‘fiera’ in cui ogni cosa acquistata si trasformerebbe, dopo l’acquisto, in oro (G. Bianchini, 1968).

SCHEDA

ULTIMI TESTI PUBBLICATI

VISITA LE SCHEDE PER OGGETTO