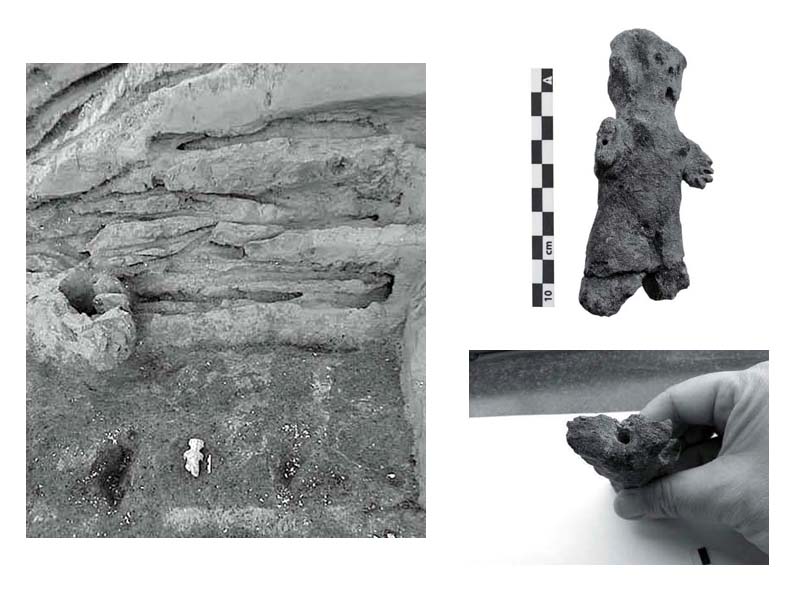

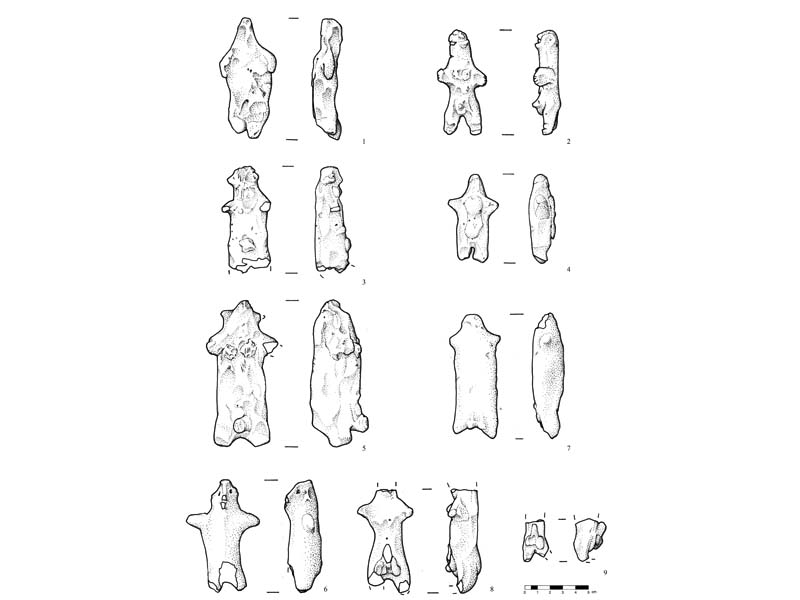

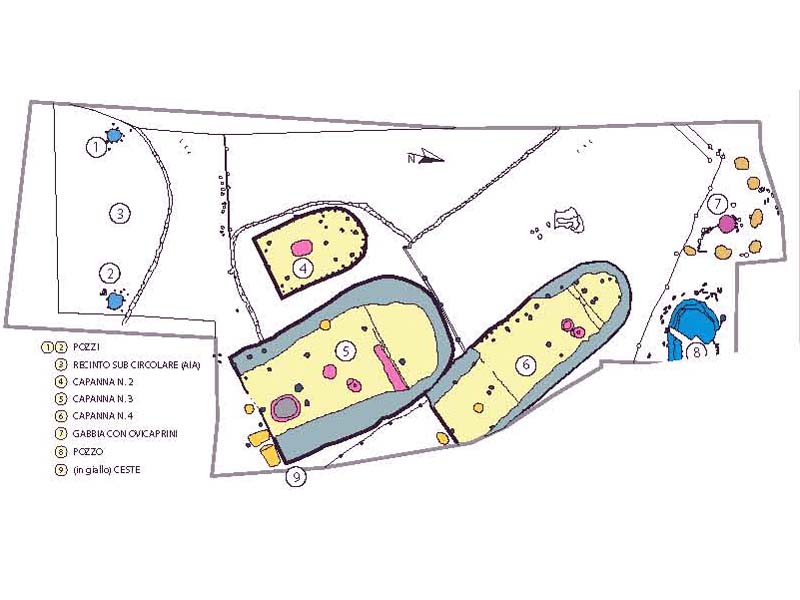

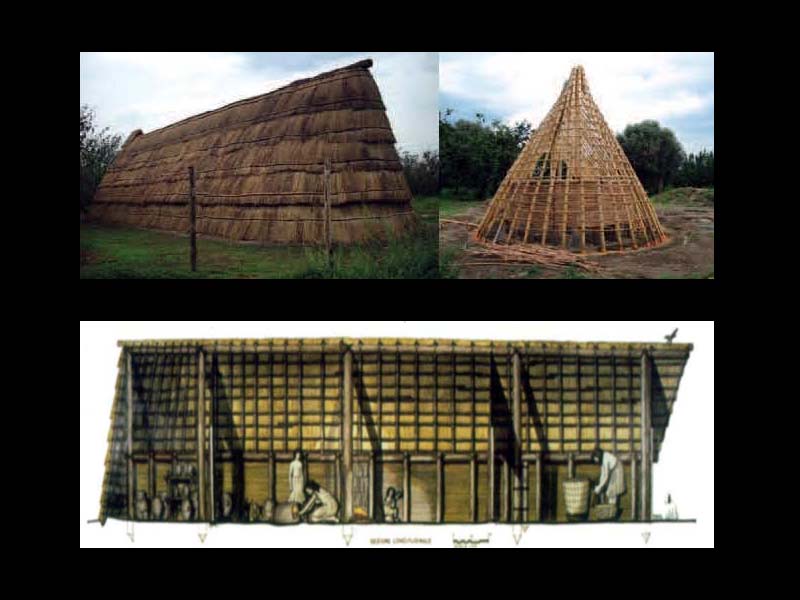

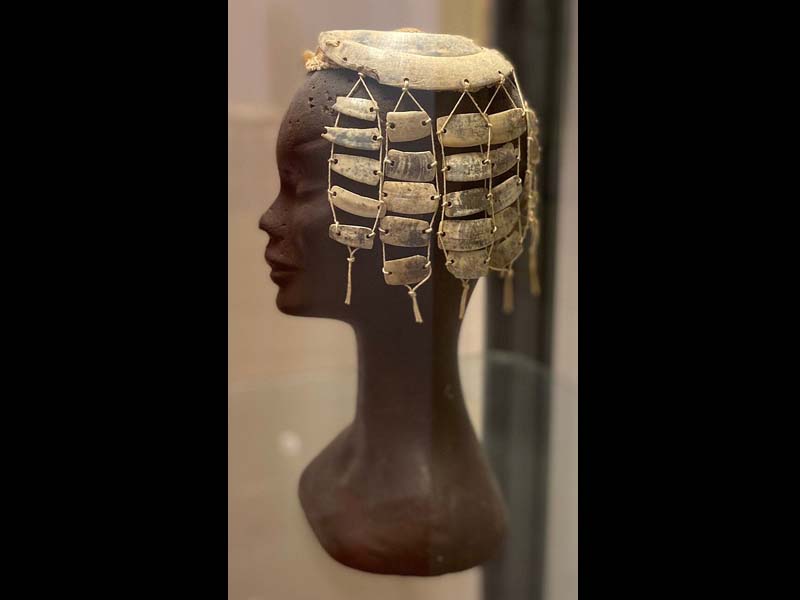

Trattasi di una piccola statuina antropomorfa in argilla grossolana, raffigurante un personaggio femminile in posizione eretta con le braccia aperte, una delle quali mutila della mano rimane solo fino al gomito, laddove c’è un foro probabilmente perché in un vecchio restauro si era inserita la mano mancante. Le dita della mano presente sono indicate da semplici incisioni. Sul busto figurano in rilievo i due seni e all’altezza del pube c’è un’incisione di circa 13 mm. praticata sull’argilla cruda; il solco prosegue fino alla parte posteriore, laddove tra le gambe c’è un piccolo foro che probabilmente serviva ad incastrare un supporto per mantenere la statuina in posizione verticale. Le gambe sono leggermente distanziate, mentre i piedi sono mancanti probabilmente a causa di vecchie rotture. Il volto presenta occhi, naso e bocca realizzati grossolanamente con uno strumento appuntito, mentre ai lati della testa sono presenti due protuberanze, forse a raffigurare le orecchie o una complessa acconciatura. Sul lato posteriore del capo una lunga coda o treccia scende fino al centro della schiena. La statuina viene interpretata come divinità protettrice legata ad un culto domestico, ipotesi rafforzata dal luogo di ritrovamento, all’interno di una capanna, posizionata in uno spazio tra il muro esterno ed il tetto dell’abitazione, giaceva a pancia in giù sulla terra battuta e coperta dal peso del crollo di parte della parete; accanto alla statuina sono stati trovati anche due vasi in miniatura, una piccola tazza con manico in impasto nero e un piccolo supporto a forma di clessidra, elementi che hanno fatto pensare all’esistenza di un altare domestico. Il ritrovamento delle statuine all’interno delle abitazioni non è molto diffuso in Italia durante la prima età del Bronzo, ma è possibile ritrovare altri esempi verso la tarda età del Bronzo, utilizzati come spiriti protettivi della casa, come gli esemplari di Bologna-Villa Casarini, Coppa Nevigata, Rocavecchia ed altri (P. Cassola Guida, 2013).

SCHEDA

ULTIMI TESTI PUBBLICATI

VISITA LE SCHEDE PER OGGETTO