di Alessandra de Nardis

Restituire viene dal latino restituĕre, composto da: re-, “indietro”, “di nuovo”, “al punto originario” e statuĕre, “porre”, “collocare”, “mettere in stato”.

Letteralmente significa dunque “rimettere al suo posto”, “ricondurre a uno stato precedente”, “ridare ciò che era stato tolto o perso[1].

Nel suo nucleo quindi, “restituire” implica una tensione verso l’equilibrio originario, un gesto che ricompone una frattura o sana una mancanza.

È una parola che implica movimento circolare, come tutto ciò che ha a che fare con il sacro: ciò che riceviamo non è nostro, ma passa attraverso di noi, e nel restituirlo il mondo torna in equilibrio.

Parto da questa parola, con i suoi significati più profondi, ormai quasi perduti, per provare a comprendere degli oggetti rituali antichissimi, il cui senso ci sfugge ancora. Si tratta di rappresentazioni che probabilmente avevano uno scopo preciso: mantenere l’equilibrio in un mondo in cui ciò che si prende deve essere restituito, affinché il ciclo della vita non si interrompa.

Le statuine paleolitiche e neolitiche, a volte con gli attributi sessuali femminili realizzati in modo esagerato altre invece appena distinguibili, non rappresentavano qualcosa: lo erano. Lo spirito, il potere o la forza che evocavano non erano concetti astratti, ma realtà concrete che si manifestavano nell’oggetto stesso. Noi, abituate e abituati a separare nettamente ciò che è reale da ciò che è simbolico, tendiamo a chiamarlo superstizione. Ma per molte culture antiche, come ancora oggi per la popolazione degli Ainu[2], il sacro si manifesta concretamente e il gesto rituale dialoga direttamente con la realtà che l’oggetto incarna.

Mi sono imbattuta quasi per caso negli Ainu, un’etnia del Giappone settentrionale composta ormai da poche migliaia di individui, ancora poco studiata e a rischio di estinzione come gruppo etnico. La loro cultura, tramandata per oltre sedicimila anni, possiede una tradizione simbolica e religiosa profondamente diversa dalla nostra. Essa offre una prospettiva completamente nuova sul concetto di sacro e mostra quanto distante dalla mentalità occidentale sia l’idea che un oggetto possa incarnare pienamente ciò che rappresenta: l’idea di un oggetto che è ciò che rappresenta.

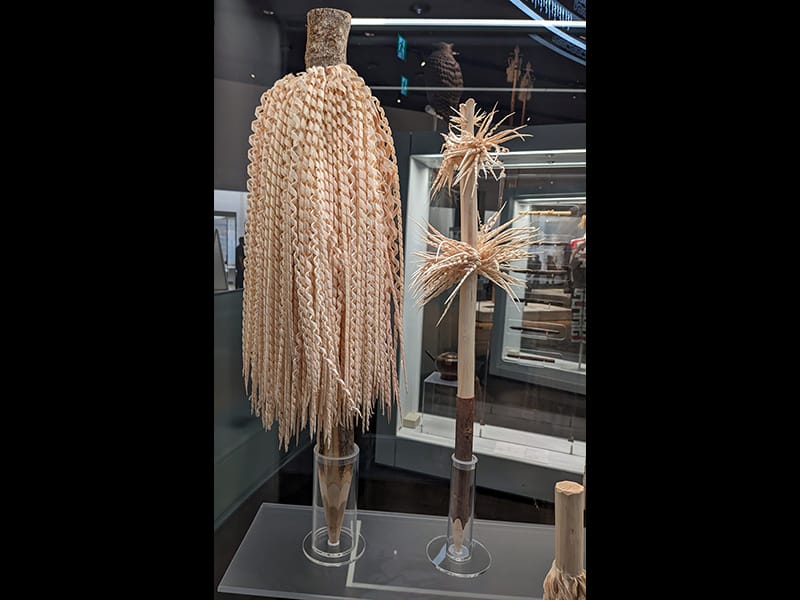

Le bacchette rituali che essi creano, con riti particolari, chiamati inau, non sono oggetti da ammirare: sono corpi vivi, creati per accogliere lo spirito sacro e convogliarlo durante riti di ringraziamento, purificazione o protezione. Una volta compiuto il loro compito, gli inau vengono restituiti alla terra: seppelliti, gettati nei fiumi o lasciati al vento. Un concetto potente che può aiutarci a leggere anche le statuette femminili europee del Paleolitico. Forse non erano solo icone che invocavano abbondanza, fertilità o protezione ma strumenti rituali vivi, capaci di ospitare una forza invisibile. Gli inau sono sottili bastoncini di legno, spesso di salice, betulla o ontano, intagliati con il coltello rituale makiri e sfilacciati a un’estremità in un ventaglio di trucioli. Decorate con sottili strisce di corteccia o legno piegate a formare frange. Ogni dettaglio — il legno, la lunghezza, il numero e l’inclinazione delle frange — ha un significato preciso, pensato per accogliere e convogliare lo spirito durante la cerimonia. Non servono a rappresentarlo, ma a farlo entrare, a rendere tangibile la sua presenza, anche solo per il tempo di un rito.

Il retaggio preistorico degli Ainu

L’origine del popolo Ainu appartiene a quei cacciatori-raccoglitori preindoeuropei che popolavano l’Eurasia settentrionale. Oggi la loro cultura sopravvive soprattutto a Hokkaido, nelle isole Curili e a Sakhalin. Fisicamente si distinguono per carnagione chiara, occhi e capelli scuri e lineamenti arcaici, tratti che li collegano alle popolazioni paleolitiche europee e siberiane. Ma non è solo una questione di aspetto. La loro cultura racconta un mondo fatto di piccole comunità mobili, profondamente connesse alla foresta, ai fiumi e agli animali. Ogni elemento naturale — piante, rocce, fiumi, animali — è abitato da uno spirito sacro, il kamuy, con cui si entra in contatto attraverso riti e oggetti specifici. In questo senso, gli Ainu ci offrono una finestra su pratiche spirituali che probabilmente erano comuni anche ai nostri antenati europei.

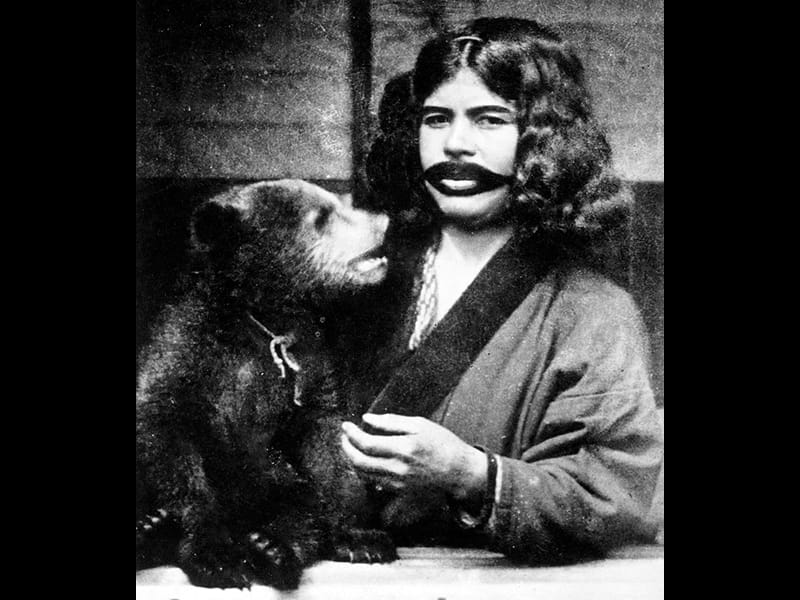

Il tatuaggio femminile Ainu — e in particolare quello della bocca — è uno degli aspetti più profondi e simbolici della loro cultura spirituale. È un rito di passaggio, un segno d’identità e protezione, e al tempo stesso un atto estetico e sacro che lega la donna al mondo degli spiriti (kamuy).

Presenti sul territorio dal 16.000 BP, vivevano ancora in una sorta di età della pietra quando i giapponesi giunsero nelle loro terre. Usavano lance con punte di pietra scheggiata e frecce d’ossidiana; i loro archi erano semplici, non riflessi, come quelli delle popolazioni vicine, e i coltelli di ferro che oggi impiegano conservano una fattura arcaica, a volte rozza, ma decorata con grande gusto. La Treccani osserva: “Meraviglia, in un insieme culturale così modesto, incontrare un senso artistico molto sviluppato. Gli Ainu scolpiscono o ricamano tutto ciò che è possibile…”. Una curiosa constatazione che ricalca la concezione di civiltà come legata alla capacità tecnica di produrre armi più che alla sensibilità artistica.

La religione Ainu non conosce templi né altari stabili: è un sistema di relazioni tra umani e spiriti, in cui ogni elemento della natura — un orso, un fiume, una betulla — è vivo. La vita stessa è rito: ogni gesto compiuto con attenzione può aprire un canale verso l’invisibile. In questo quadro, gli inau rappresentano uno dei mezzi più concreti e misteriosi di comunicazione con gli spiriti.

L’oggetto che respira

Il valore dell’inao non risiede nella forma, ma nel gesto che lo crea. Il legno, inciso e aperto, si trasforma in un corpo disponibile all’invisibile. Il taglio rituale non è un atto tecnico ma simbolico: la materia “si apre” per lasciar passare il soffio vitale (ramat). L’inao nasce, vive e muore nel giro di poche ore o giorni. La sua funzione è transitoria, come il respiro di chi prega.

Questa idea del sacro come movimento e non come permanenza si ritrova in molte culture sciamaniche eurasiatiche. Il potere passa attraverso la materia e poi si ritrae: l’oggetto diventa un corpo provvisorio, fragile, che, una volta esaurito, deve essere restituito alla terra o agli spiriti.

Le statuette preistoriche: immagini che contengono

Se osserviamo con la stessa lente le statuette del Paleolitico e del Neolitico, possiamo forse fare delle analogie. Piccole figure femminili, spesso rinvenute scheggiate, spezzate o sepolte, sembrano strumenti più che immagini. Non raffigurano donne reali, ma incarnano una forza invisibile. Come gli inau, sono veicoli del sacro: la rottura o la sepoltura segnano la fine del rito, la restituzione della loro energia.

La stilizzazione dei corpi, la concentrazione su alcuni dettagli, non cerca realismo, ma concentrazione simbolica. Alcune statuette sono prive di piedi, concepite per essere adagiate o sepolte, altre forate o sagomate per essere indossate, ricordando gli inau leggeri che gli Ainu portavano durante i viaggi o la caccia. In entrambi i casi, la materia accompagna l’essere umano nel rito, diventando prolungamento del suo corpo e del suo respiro.

Mircea Eliade ci ricorda: “Il simbolo non è segno, ma presenza”. Sia l’inao sia la statuetta agiscono come corpi del sacro: contenitori temporanei di una forza che non può restare ferma.

L’inao si apre al cielo; la statuetta si offre alla terra. Due poli di un medesimo gesto umano: riconoscere che il divino passa attraverso la materia, ma non vi abita stabilmente.

Strumenti di mediazione

Oggi abbiamo un solo esempio, retaggio di questa percezione del sacro, anche se completamente estraniata dal contesto spirituale a cui si riferiva.

Nelle fiabe una bacchetta magica appare come un oggetto piccolo, semplice, eppure capace di rovesciare il destino. È lo strumento che trasforma la realtà, ma soprattutto che rende visibile il potere di chi la impugna.

In origine, però, la bacchetta non era un segno di potere individuale, come nelle versioni moderne delle fiabe. Era un oggetto rituale, un frammento di ramo o di legno sacro che collegava il mondo umano a quello invisibile — esattamente come accade per gli inau degli Ainu o per le verghe sacre delle culture antiche. Il legno proveniva da alberi ritenuti portatori di forza vitale — nocciolo, frassino, quercia, salice — piante che “vibrano” tra terra e cielo.

La bacchetta è quindi un asse del mondo in miniatura, un tramite che permette al potere divino o naturale di fluire nel gesto umano. La formula magica, pronunciata insieme al movimento della mano, non è che il linguaggio che apre la porta tra i due mondi.

Nelle fiabe più antiche, la bacchetta è spesso nelle mani di una donna: fata, maga, strega, o dea travestita. Questo non è casuale. Indica un sapere arcaico, femminile, legato alla conoscenza dei cicli, della trasformazione, della parola che crea. La bacchetta, in questo senso, non è un’arma ma un’estensione della voce, del corpo e del respiro. È il prolungamento di una forza che viene da dentro e che sa “convincere la materia a cambiare forma”.

Quando nelle fiabe moderne la fata tocca qualcosa e lo trasforma, l’immagine conserva in forma poetica un gesto antichissimo: l’atto rituale di richiamare la vita, di risvegliare lo spirito inerte della materia. È la stessa logica per cui l’uomo e la donna preistorici costruivano figure, bastoni decorati, statuette: non per possederle, ma per dare loro vita, per permettere che lo spirito le attraversasse.

La bacchetta magica è dunque una sopravvivenza mitica di un antico strumento sacro, come gli inau, i bastoni sciamanici, o le verghe sacerdotali. Tutti oggetti intermedi, mai fini a sé stessi, che servono a mettere in contatto due livelli della realtà.

E quando nelle fiabe la bacchetta si spezza, scompare o perde potere, è perché il suo compito è compiuto: lo spirito è stato liberato, l’incantesimo sciolto, la trasformazione accolta. Come gli inau bruciati o le statuette spezzate o sepolte, anche la bacchetta magica appartiene al mondo dei gesti che uniscono, non a quello delle cose che restano.

Il gesto che restituisce

L’intagliatore Ainu che crea intarsi in un ramo e la donna neolitica che modella una statuetta compiono lo stesso rituale: il sacro non si possiede, si attraversa. Ogni frammento, ogni traccia di queste figure — in legno o terracotta — è memoria di una relazione primordiale tra umano e spirito, tra forma e dissoluzione. Il gesto conta più dell’oggetto: dare vita all’invisibile e poi restituirlo al suo ciclo.

[1] Già in latino aveva usi concreti (restituere templum – “ricostruire un tempio”) e morali (restituere libertatem – “restituire la libertà”). Nel linguaggio filosofico, “restituire” può essere inteso come atto di riconoscimento: riconoscere che qualcosa non ci appartiene pienamente, ma che ci attraversa e va rimesso in circolo. È un gesto che contraddice la logica dell’appropriazione — quella che stabilisce un dominio tra soggetto e oggetto — per sostituirla con una logica della relazione: ogni cosa, ogni sapere, ogni vita, proviene da un flusso più grande, e “restituire” significa riconnettersi a quel flusso, non trattenerlo. In termini etici, “restituire” coincide con la responsabilità: la consapevolezza di un debito verso ciò che ci ha generato (la terra, la comunità, la memoria, la vita stessa). È un concetto affine a quello greco di dikē, la giustizia come equilibrio cosmico, e anche alla nozione di anamnesi platonica: conoscere è “ricordare”, dunque restituire alla coscienza ciò che era già in noi. Nel linguaggio religioso, “restituire” ha un valore sacro: è il gesto del ritorno. Si restituisce a Dio ciò che è di Dio, alla Terra ciò che appartiene alla Terra, agli spiriti ciò che è stato ricevuto in dono. È l’idea che tutto è prestito, e che l’umano vive nel ritmo del dare e del restituire. Nelle religioni arcaiche questo è il fondamento del rito: l’offerta, il sacrificio, la libagione sono forme di restituzione. Il dono non è mai unilaterale: mantenere il mondo in equilibrio richiede che ciò che si prende venga restituito, affinché il ciclo vitale non si interrompa. Nel cristianesimo, “restituire” assume anche un senso di riparazione (restituere peccata): restituire il bene dopo l’errore, risanare la relazione infranta con Dio o con il prossimo.

[2] Il nome Ainu significa “umani”, come Inuit — “esseri umani” — presso gli Eschimesi. Entrambi i popoli condividono radici antiche e un’identità forgiata nella relazione con la natura. Sebbene oggi siano pochi, gli Ainu dell’Hokkaido esercitano un grande fascino su alcuni per le loro antiche tradizioni. Gli etnologi ritengono che siano ciò che resta dell’originario popolo giapponese Jomon e che la loro eredità spirituale risalga alla preistoria. Per Joseph Campbell, offrivano un quadro avvincente di come la religione si sia evoluta nelle sue forme più antiche.

Bibliografia

- Giuseppe Tucci – “Gli Ainu” – in Le vie del mondo n. 8 – Milano 1937 – pp. 835-847;

- Mircea Eliade (a cura di) – Dizionario dei simboli – Jaca Book – 2024

Alessandra de Nardis – 9 Novembre 2025