Nel 2016 Anna Marceddu, raffinata fotografa sarda, dava alle stampe un libro dedicato alla Dea Madre, presenza invisibile che permea la natura e il paesaggio umano, il vento e i pensieri degli isolani, da tempo immemorabile. Questo mio testo, che ripropongo oggi a quante/i seguono Preistoria in Italia, accompagnava le immagini di donne colte nel quotidiano del tempo presente cercando di suggerire – in una lingua non originaria – gli infiniti rimandi simbolici e storici di una cultura che a oggi sta stretta in ogni categorizzazione data.

Di Madre in Madre. Matriarcato e matrilinearità in Sardegna, di Anna Marceddu.

L’eredità dei mitici “giganti”, figlie e figli di Gea, e della loro millenaria cultura matriarcale propria dei primi strati della storia del Mediterraneo e dell’Europa, è ancora viva nei volti, negli sguardi, nel portamento, nella silenziosa sapienza delle donne fotografate da Anna Marceddu.

Qui la parola matriarcato non significa, suonando parallela a patriarcato, “dominio delle madri” ma, attingendo all’altro significato della parola greca arché (inizio), indica “all’inizio le Madri”. All’inizio della vita, all’inizio della storia un’altra visione del mondo.

Incrociando il lavoro dell’archeologa Marija Gimbutas, che ha ricostruito i tratti della civiltà pacifica ed egualitaria dell’Europa del Neolitico, con i moderni studi antropologici sulle società matriarcali tuttora esistenti, riusciamo finalmente a restituire a queste donne il loro essere testimonianza vivente di una civiltà colonizzata e cancellata e che tuttavia non è mai sparita. Che fu comune per lunghi millenni a tutti i popoli della Terra, in una fase remota in cui l’umanità conobbe una fase tutt’altro che “primitiva”, vivendo in insediamenti anche vasti, senza traccia di guerre né di disuguaglianze sociali o di genere, dedicandosi alle arti oltre che alla produzione dei beni necessari alla sopravvivenza e sviluppando un raffinato sistema di credenze religiose, in armonia coi cicli della natura e al cui centro stava la figura femminile.

Come antenata mitica, era una donna che aveva fondato il lignaggio attraverso cui venivano tramandate e passate le conoscenze pratiche e simboliche che rendevano stabile l’organizzazione della vita dentro e fuori la famiglia. Come madre o nonna, una donna era il centro del clan o famiglia allargata in cui vivevano i consanguinei. Come donna giovane, condivideva con sorelle, zie e zii – figure maschili di riferimento e affetto – le cure per i nuovi nati sempre ben accolti. Generalmente a questo tipo di organizzazione sociale corrispondeva una condivisione o a volte una rotazione dei beni primari, come la terra, i campi, i boschi e l’acqua – come ancora succede in alcune culture matriarcali di oggi; i talenti propri di ciascun clan venivano usati tenendo in vista il mantenimento di un’armonica distribuzione della ricchezza.

I popoli pelasgici, o popoli del mare, di cui i figli e le figlie di Gea erano parte, conobbero in terra sarda un grande sviluppo e una duratura continuità, dal Neolitico fino all’Età del Bronzo (6.000 – 1.500 a. C). Anche nei periodi successivi, la sacralità del principio femminile propria di questa civiltà riuscì a mantenersi, intrecciandosi con il culto della dea fenicia Tanit e durante la colonizzazione punico-romana con il culto di Demetra/Cerere. Successivamente, malgrado le persecuzioni cristiane e i 767 processi intentati dall’Inquisizione tra il 1562 e il 1688 – l’80% dei quali riguardarono “fattucchiere e sortileghe” – è stata tramandata fino al presente da una magica rete di donni di fuora che, soprattutto nelle zone interne, hanno contribuito al “fenomeno antropologico” del matriarcato barbaricino.

I siti preistorici anteriori alla fase nuragica sono caratterizzati da dolmen, circoli di grandi pietre, betili e menhir con i seni o con dee graffite e doppie spirali, e da insediamenti in superficie o necropoli ipogeiche scavate nella roccia calcarea: le domus de Janas, o “case delle fate” scavate in forma di utero, uovo o corpo femminile.

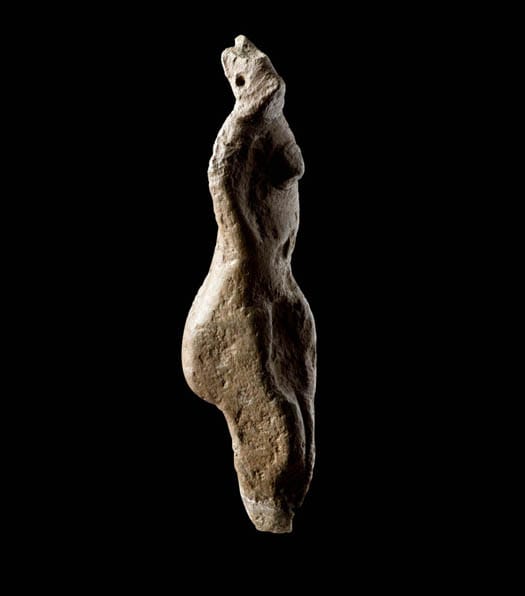

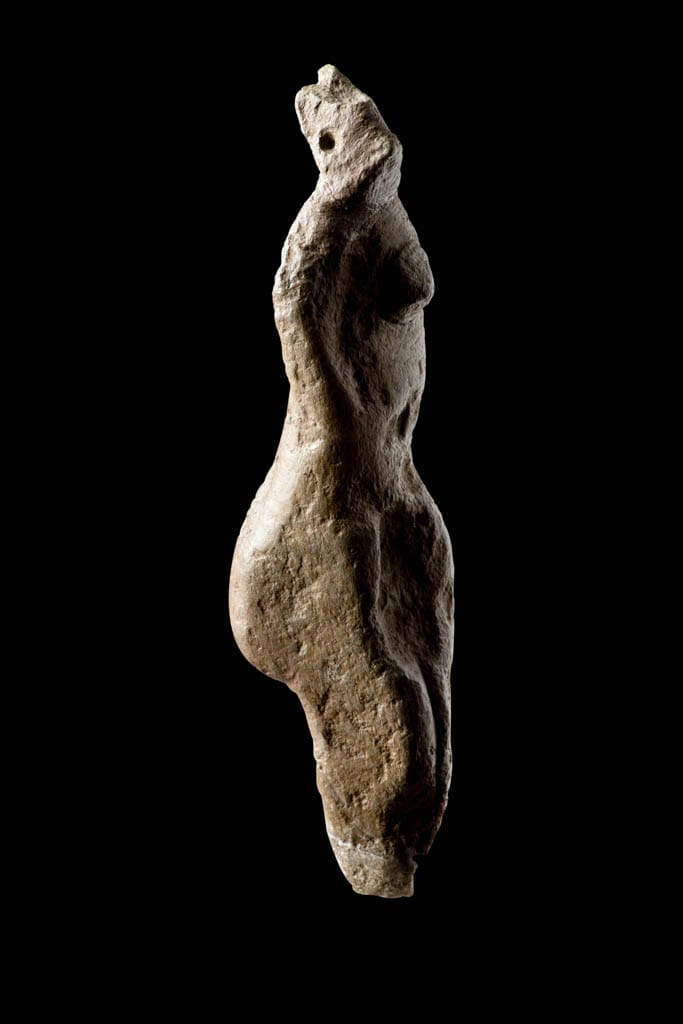

La parola Jana, comune in tutto il Mediterraneo, è imparentata con la dea Jaune dei Baschi, con l’etrusca Uni, con le romane Juno e Diana, la cretese Iune, la Ioni asiatica. In molte domus de Janas del V e IV millennio a.C., sono state trovate statuine di divinità femminili in svariati materiali. Le più antiche sono quelle tondeggianti delle culture di Bonu Ighinu, Su Cungiau de Marcu, Cuccurru S’Arriu, Su Anzu e Polu. La statuetta dai grandi fianchi di S’Adde è simile a quelle trovate in Anatolia e nel nord Europa. Mentre nella cultura di Ozieri le figurine diventano piatte e stilizzate in forma di T, con la parte inferiore a cono; e tra le dee “cicladiche” spicca la statuetta della “Signora Bianca” di Senorbì.

Le deinas si iscrivono nella genealogia delle janas, come eredi di una visione del mondo in cui tutto è vivente e sacro e non esistono rigidi confini tra un “regno” e l’altro (umano animale vegetale, dei vivi e dei morti, del cielo e della terra, di sopra e di sotto): continuarono ad essere “veggenti” e videmortos, per la loro capacità di comunicare con i defunti. Il loro corredo comprendeva lo specchio, il setaccio, il velo, gli arnesi da tessitura; e naturalmente le erbe, gli unguenti e le sostanze che favorivano la trance, come il giusquiamo, la belladonna, la datura, l’olio di ginepro, l’Orrosa ‘e cogas (Rosa delle streghe), la peonia e il fungo Amanita muscaria (“allucinato” si dice tuttora muscau). I loro poteri erano il dominio del fuoco, il contatto con gli spiriti, l’oracolo, la capacità di visione a distanza e di guarigione, l’estasi e il volo magico.

Nelle leggende popolari c’è anche la gioviana, un genio tutelare femminile che si presenta nelle case la notte del giovedì quando le donne si attardano a filare, per aiutarle; la vampiresca coga o sùrbile, frutto della trasformazione cristiana che insieme a lamie, anguane, krivapete, melusine e morrigan in altre parti d’Italia e d’Europa le tramutò in streghe; le panas o pantamas, spiriti di donne morte di parto che durante la notte si recano lungo i corsi d’acqua; la Saggia Sibilla che abita con altre janas nella grotta del Carmelo presso Ozieri, e alla quale la tradizione orale attribuisce il segreto della lievitazione del pane e l’invenzione dei fermenti lattici; le fadas che vivono nei nuraghi e tessono la buona e la cattiva sorte con un telaio d’oro.

Figure che non hanno vita solo nei racconti leggendari, perché come depositarie di una antichissima tradizione che si voleva interrotta, hanno invece costituito una presenza e una realtà molto diffusa tra la popolazione sarda. Non accettavano denaro, solo prodotti in natura. Abili erboriste, le orassionarjas guarivano anche con formule magiche dette verbos e usavano tre grani di sale per scacciare il malocchio. Le anziane accabadòras (dal fenicio hacab, mettere fine) accompagnavano nel trapasso della morte e abbreviavano le dolorose agonie, oppure dopo le esequie si recavano al cimitero per “chiudere la casa”, girando tre volte la punta di una grossa chiave sulla tomba.

Sono debitrice a Rosanna Fiocchetto di queste testimonianze raccolte in un suo saggio del 2003 intitolato “Viaggio nella Sardegna matriarcale”, consultabile per la ricca bibliografia che offre e pubblicata in Università delle donne.

A lei come ad Anna Marceddu l’isola riserva questi tesori, sepolti nella terra, nei volti, nella lingua e nelle abitudini non interrogate, che si svelano a chi sa cercarle e riconoscerle con amore e passione. Manifestazioni di una visione radicata nel senso più profondo della vita, quello che qualche millennio di guerre, dominio, sfruttamento e distruzione ha cercato inutilmente di strappare: la civiltà della cura, della gioia, dell’accompagnamento nei momenti di svolta della vita in tutte le sue forme. Perché dare la vita anziché toglierla è il principio della civiltà.

Lo sguardo di queste donne ha visto passare morti, stupri, ingiustizie, sangue, lotte di potere ma sa ancora guardarle come si assiste a una tempesta o a un terremoto, che si lascia dietro molti danni e tuttavia passerà e tornerà a splendere il sole, e la luna che spunta dal monte ricorderà a tutti la ciclicità del divenire, fatto di nascita, maturazione, morte e rigenerazione.

Luciana Percovich – ottobre 2016